失踪多年,被拐骗进黑砖厂做苦力的智障男工

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:三联生活周刊

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:苦力, 砖厂, 父亲, 智障, 智力, 弟弟

涉及行业:制造业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:工资报酬, 压迫行为, 拖欠工资

- 多名智力或精神障碍男性在外出打工过程中失踪,后被家属发现被拐骗至黑砖厂等地从事高强度体力劳动,长期遭受殴打、克扣工资及恶劣生活条件,劳动权益严重受损。

- 黑砖厂利用智障男性体力劳动,因其易于控制且表达能力弱,难以自我维权,导致他们成为被非法雇佣和强迫劳动的主要目标。

- 被解救的智障劳工普遍存在工资被拖欠或根本未支付、遭受身体虐待、医疗保障缺失等问题,部分人在工厂期间多次被转卖,劳动权益无法保障。

- 黑砖厂工头常以“收留流浪人员、提供工作机会”为借口掩盖非法用工行为,实际存在拐骗、强迫劳动等违法行为,且相关劳工维权渠道有限。

- 劳动监察和执法部门多为被动介入,主动监管不足,导致智障劳工被非法雇佣和虐待的现象在部分地区长期存在,受害者难以获得及时救助和合法权益保障。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

*本文为「三联生活周刊」原创内容

失踪多年的亲人被找回,家属们才发现他们被拐骗进了黑砖厂。2007年山西黑砖窑案引发全国整治行动,但多年之后,有体力、易控制的农村智障男性,却仍然是黑砖厂的目标。

回家

湖北省监利市的袁雨晴是在9月9日下午接到村支书的电话,说失踪七年的弟弟袁水平找着了,过几天警方会把他送到当地的救助站。听到这个消息,45岁的袁雨晴“眼泪都冒出来了”。挂断电话,她立刻在亲人群里告诉大家这个好消息,所有人都不敢相信,发出的语音消息都带着哭腔。

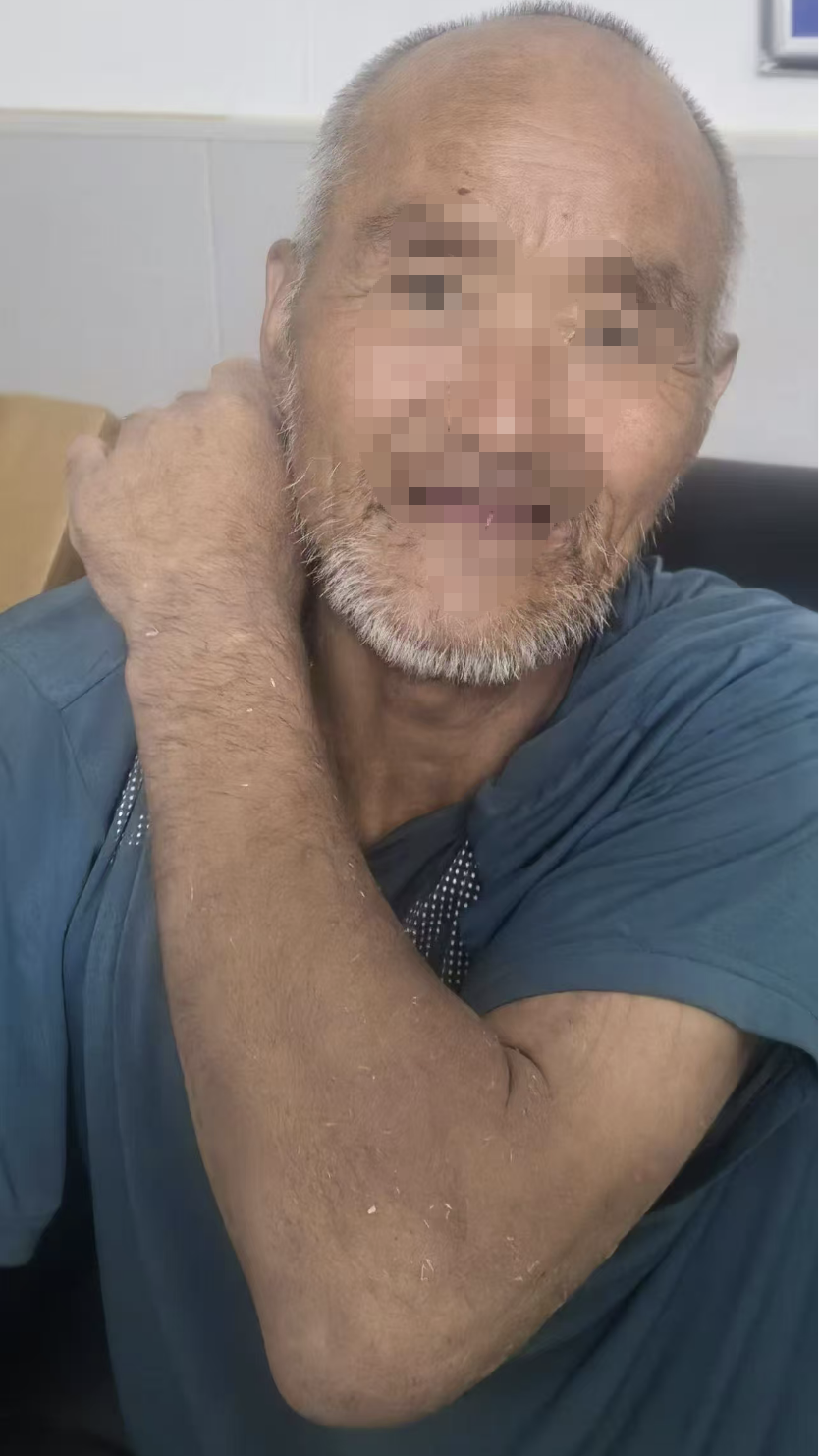

袁雨晴说,弟弟44岁,有轻度智力障碍,七年前外出打工后就失联了。巧合的是,接完电话袁雨晴就刷到了一个短视频,一个打拐志愿者在湖南省祁阳市三口塘镇鸿鑫砖厂内,报警称该砖厂存在利用智障人员非法务工的情况,当地警方在现场找到了六名疑似智障人员。袁雨晴一下子就在视频里认出了弟弟——虽然瘦了一大圈,头发看上去很长时间没剪,都竖起来了,憔悴许多,但样貌轮廓整体没变,仍然是有棱角的方脸,鼻梁高挺,说话轻声细语,带着老家的口音。视频里,他对记者说“(砖厂)没给过他钱,(挨)打得不多,头上有个鼓包”。袁雨晴这才知道弟弟是被黑砖厂控制了。她把这个视频发在亲人群,大家又炸开了锅,激动的心情里掺入不可遏制的愤怒和心痛。

湖南省永州市祁阳市三口塘镇鸿鑫砖厂内发现的残障人员,最右边是袁水平(受访者供图)

第二天,等不及救助站消息的一家人冒着大雨,开了七个小时的车到祁阳的救助站接袁水平。

当时周围有很多人——救助站的工作人员、警察、记者,袁水平不肯认大家,一直说自己叫宋铜仁,是重庆人。袁雨晴等人不断告诉他不要怕,袁水平这才把亲人认了出来,说砖厂的人没收了他的身份证,给他“洗脑”,说他叫“宋铜仁”,重庆人。“他被打怕了。”袁雨晴说,和他们说话时,弟弟的两个手总是抱在胸前,双腿发抖。弟弟告诉她,“只要不听话就会被打”。袁雨晴说,弟弟失踪前有130多斤,现在看着只有100斤左右,身上还有很多伤痕,一条一条的。袁水平向他们描述,如果他们生病了,砖厂的人只给他们吃止痛药,如果活干得不好,或病得不行了,就扔到高速路上、沟里去。

6月29日,谢静静走失九年的父亲也回到了家里。那天下午,在北京打工的她接到大队会计的电话,让她辨认微信上的照片是不是她的父亲寇聚合。父亲56周岁,照片上的这个人“特别老”,看上去像七八十岁的样子,“头发全白了,牙也掉光了,脸色发黄”,但确实是父亲。等她赶回去见了面,真人比照片上看上去还要憔悴和苍老,“一米八的个子,瘦得像竹竿。走起路来像要倒似的”。看着父亲手掌上铺着一层厚厚的老茧,身上好多地方有圆形的和一条一条的、像被抽打过的疤痕,谢静静止不住地哭泣。

大队会计拍给谢静静确认的寇聚合的照片(受访者供图)

回到家以后,谢静静发现父亲几乎每天都只睡两三个小时,最长没超过五个小时,其余的时间都在客厅转来转去,白天则一直在找活干。“家里长时间没人住,野草长得特别高,他都给刨了。院子里残留着很多盖房子拉来的土,他也全给摊平。这些都干完了,他就一遍又一遍地擦地。”谢静静劝他不要干,寇聚合却训她:“你这闺女是不是魔怔了?盖大楼呢,光(叫我)歇歇歇,咋盖呢?是不是脑子坏掉了?”谢静静觉得,他大概是用别人训他的话来训她了。

谢静静迫切地想知道这九年里父亲去了什么地方,可患有精神疾病的寇聚合难以准确回忆这九年的遭遇,他只记得自己去过好几家砖厂,具体的名字说不上来。他提到,在砖厂的日子,他“没日没夜地干,不干活要被打,干得慢也要被打”。谢静静相信父亲的说法。2000年左右,父亲也走失过一次,半年后自己回来,他穿一双又小又破的鞋,说是逃跑的时候把鞋跑丢了,路上捡了一双。父亲当时也说自己被人“捞”去了砖厂。

黑砖场

在父亲破碎的描述里,谢静静大致了解了父亲回来的过程。父亲说砖厂的人让他回家休息几天,随后开车把他带到一条公路上,对他说沿路一直走20多公里就到家了。那天下着大雨,气温35摄氏度以上,他上身穿着一件T恤,下身穿一条加绒的裤子,就这么淋着雨走。“估计是嫌他干活慢了。”

谢静静觉得愤怒,想要为父亲讨一个公道。谢静静和哥哥先去派出所报警,对方说要去案发地报警才能立案。寇聚合是从哪里回来的,他自己也不知道。他只记得从砖厂出来后,在车上看到路边有“民权”“兰考”的路牌,还看到“焦裕禄纪念园”。除此之外,寇聚合还记得厂里生产的是红砖、青砖,还有“用大石头磨的面(做砖用的石粉)”。

根据这些内容,谢静静查了一夜的信息,最后锁定了三家砖厂。第二天一早,她和哥哥带着父亲出发了,但父亲都说不是。下午快4点时,谢静静和哥哥决定去附近的砖市碰碰运气。砖市就在马路边上,三轮车一辆挨着一辆,拉来的砖整整齐齐地码在边上。一位拉砖师傅认出了寇聚合,说给他装过砖,但具体是在哪个厂他忘记了。“他还说山东以及河南商丘、开封一带的砖厂那几年用的全是智力不正常的人,过一段时间换一批,来回换。”谢静静觉得看到了希望。

下午6点多,赶来的警察带他们排查了附近的四个砖厂。前三个砖厂都很偏僻,有的甚至在庄稼地里,寇聚合都说不是。最后一个砖厂是在距离县政府仅一公里处的兴兰建材。从外观看,谢静静觉得这不会是一家黑砖厂,厂子很大,贴了瓷砖的四层楼,窗户是蓝色的,擦得干净明亮,空地也都打扫得很干净,“太光鲜亮丽了”。父亲先是说像,再靠近一些,看到多边形的砖时又说“不是,没生产过这个砖”。谢静静坚持再进去看看,“来都来了”。进门往左拐,寇聚合认出了栅栏内栽的一排竹竿,“高高的,尖尖的”,情绪一下激动起来,说“就是这里”:他住在三栋楼中间那一栋,三楼第一间。

谢静静拍的砖厂图片(受访者供图)

看到父亲宿舍的环境,谢静静就又哭了:拥挤狭小的空间里,靠墙摆了六张宽一米左右的床,紧挨着,被子又脏又乱,黑乎乎的,结了块似的。有的床没有床垫,只是一张破了洞的床板,空气里弥漫着一股非常难闻的味道。随后,民警从兴兰建材解救了数名工人。谢静静拍下了他们的照片,全都身材瘦削,有些无措地站着。谢静静说,他们和父亲差不多,都“呆滞,说不清楚话”。警方告诉谢静静,2020年至今,寇聚合先后被转卖过河南省内四家砖厂,先是到了郑州市管城区的一个砖厂(今年6月这家砖厂已经被警方打击关闭),2023年被卖给一个姓蔡的人,最后来到兴兰建材。

民间打拐志愿者上官正义是从今年开始关注到黑砖厂非法用工的。他告诉本刊,6月4日至今,他已解救不少残障人员,年龄最小的才22岁,最大的超过60岁。失踪时间最长的有30多年,户籍都已被注销,最短的6年。控制残障人员的公司和个体户包括砖厂、水泥厂(经销商)、养殖场等,分布在全国多个省市。他说,这些黑工厂通常都建在农村,位置比较偏远,但交通比较便利的地方。例如,他探访的首个砖厂——湖南省临湘市艳飞砖厂两面靠山,只有一条路与外界往来,和他一同探访艳飞砖厂的一名记者告诉本刊,“一般人不会过去”。

上官正义说,如今砖厂已经实现半自动化,但最后一个装砖的环节仍然需要人工,这些智障工人负责把成品砖码整齐,垒成一个一个小垛子,包扎起来,“他们只能干这类重复、机械的苦力活”。上官正义看到的砖厂,生意都还不错,装砖的人要不停地干,岗位的工资因此也不低,每天能有400元。但和工头交流的时候,工头告诉他,“一般人不会做这个工作,给多少钱都不干”——环境里都是高温和粉尘,日后患职业病的风险比在普通工厂高几倍。

在解救的过程里,上官正义发现,黑砖厂的“目标”是轻度的智力障碍者,“他们不能完全没有行为能力,那样就无法控制他们的行为”。陕西慧灵智障人士服务机构(以下简称“陕西慧灵”)总干事蔡景华告诉本刊,十多年前他们也接收过从黑砖厂出来的服务对象,之所以能出来,是因为不管工头怎么骂他、打他,他都不干活。晚上所有人睡觉的时候,他把厨房里的油和醋倒了,把砖推倒,砖厂的人受不了,把他扔到镇上才被警察发现。

对于在里面工作的智障工人,工头有一套冠冕堂皇的说辞,“我看他在路边乞讨、捡垃圾,把他带到这里来,给他一份工作、一口饭吃”“他自己找工作找到这里来了”。上官正义说,其实很多人是被拐骗来的。

漏洞

看到最近黑砖厂的新闻,湖南金州(湘潭)律师事务所律师王莹觉得非常震惊。2007年,山西黑砖窑被媒体曝光,引发舆论风暴。王莹曾为从黑砖厂被解救出来的智障工人提供法律援助。她告诉本刊,当时国务院成立联合工作组赴运城、临汾、晋城调查督办,山西省委省政府于2007年6月15日下发《关于开展整治非法劳动用工和打击“黑砖窑”专项行动通知》。据央视新闻2007年6月24日报道,山西公安系统出动4万多警力,检查小砖厂、小采矿厂、小冶炼厂8760处。截至当日,全省解救农民工359人,其中被拐骗的174人,被强迫劳动的185人,包括65名智障人员、12个未成年人。这之后,全国范围内又开展了为期两个月的整治非法用工、打击违法犯罪专项行动。“我以为不会再出现这样的事情了。”王莹说。

慧灵创始人孟维娜告诉本刊,“在农村,女性中的智力和精神障碍者被看中的是生育能力,而男性智力和精神障碍者则容易变成劳动的工具。他们除了体力,没有别的技能。而且他们表达能力弱,难以清晰地陈述自己的经历并为自己维权,容易被控制。”在王莹看来,黑砖厂之所以长期存在,首先是因为砖厂追逐利润,“用智障工人的成本相当于0。在某一个地区,如果一个砖厂这样用工,降低了成本,在市场上有价格优势,那么别的砖厂自然也要想办法降低成本,效仿这种方式”。

图|视觉中国

王莹说,法律上对于以非法拘禁或强迫劳动方式使用智力障碍人员务工,有相应的规制,根据不同情节通常会对违法者判处“强迫劳动罪”或“非法拘禁罪”。即使不构成刑事犯罪,也要承担行政责任和民事责任。但一些砖厂对这些法律法规规定的明确惩罚抱有侥幸心理——从她2007年前往山西的实地走访经历来看,当地很多人都知道非法用工的存在,但出于害怕被找麻烦的心理,没有人想到要解救智障工人。如果不被发现,就不会被追究责任。王莹认为,更主要的原因是监管的疏忽,黑砖厂所在地执法部门的主动性不强,“劳动监察部门或者公安部门,往往是接到投诉或报案之后才去查处,主动去了解企业是否合法用工的比较少”。

王莹认为,司法上的保护也不够,例如根据《刑法》第244条,以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“量刑比较轻,买卖人口的实质也被掩盖了。”王莹告诉本刊,她曾提供法律援助的对象在2007年以前于多个黑砖厂工作过,她认为这背后很可能存在买卖链条,但目前国内《刑法》没有“拐卖人口罪”,1997年修正《刑法》时,考虑到在现实中拐卖妇女、儿童的情况更常见,而拐卖成年男性或双性人的较少见,所以将“拐卖人口罪”修改成了“拐卖妇女、儿童罪”,体现对这两类弱势群体的特别保护。然而现在看来,这也导致黑砖厂的违法成本较低。

处境

袁水平失踪,是因为外出打工。袁雨晴说袁水平是在2014年左右诊断出间歇性精神失常,属于一级精神残疾。当时他打游戏输了钱,又和老婆离了婚,袁雨晴猜测,他是因为精神压力大才得了病。他发病的时候脾气比较暴躁,会骂父母,但不会打人。袁雨晴的父母生了六个孩子,袁水平最小,又是唯一的男孩,大家对他都看得很重。弟弟生病后,离得近的大姐平时会回家照看弟弟和父母。

2018年,大姐患肺癌去世,时年37岁的袁水平就提出自己要去广州打工挣钱,供养父母。一家人对此没有太大的担心——他不是第一次去广州,袁水平高中毕业就学裁缝手艺,得病前在广州做衣服。让他外出更多是因为家里穷,“生病了也要赚钱”“在我们村里,这样的人还有不少”。袁雨晴说,弟弟走后,给他打电话打不通,手机停机。家人是在他失联一年后才去广州报的警。“有时候去外面打工,一两年不回来蛮正常的。而且我们也都有自己的日子要过。”袁雨晴说。

在北京民政局登记注册的非公募基金会北京市晓更助残基金会(以下简称“晓更基金会”)一直关注农村心智障碍群体,其副秘书长刘丽伟告诉本刊,根据2006年第二次全国残疾人抽样调查数据,农村智力残疾人约460.65万人,农村精神残疾人约448.2万人。陕西慧灵总干事蔡景华告诉本刊,真正进入农村后,智力和精神障碍群体的数量比他们想得要多。

“每个村子四五个是有的。重度的智力和精神障碍患者一般都被关在家里,轻度的智力和精神障碍患者则由亲戚朋友带着,帮家里干一些农活,比如收核桃、水果,或者做一些小工,搬沙子、搬砖之类。”蔡景华说,尤其是在秋收季节,虽然他们的劳动效率不如普通人高,但家庭还是需要他们成为劳动力。“农村妇女干一天活的工资是200元,他们一般一天只有三五十元。能叫上他们、带他们去干活的人还算好的,很多人都不愿意让他们干。”对于智力和精神障碍群体,村民们更加倾向于不主动来往,也会有人嘲讽、歧视他们。家里有智力和精神障碍人士的村民也会有自卑感。

《小小的我》剧照

谢静静告诉本刊,父亲寇聚合在她出生之前就患有二级精神残疾,原因是打井的时候掉了下去,摔到了头。在此之前,父亲和母亲一起卖煤,得病后他就不再干活了,在家“吃吃睡睡,抽烟”。父亲每个月都要发几次病,发病的时候会打人,她和妈妈、哥哥都被打过,“打哥哥打得最狠,拳打脚踢,不分地方的”。只要一见父亲有打人的动作,谢静静和哥哥就赶紧往外跑,到邻居家去喊人拉架。最严重的时候,父亲开始烧家里的东西,“衣服、被褥、床、窗户、门,所有能烧的东西都拖到院子里,拆了、砸了、点着,消防车都来了好几次。后来母亲只好带着兄妹两人去亲戚家轮流住,隔几天去给父亲送点吃的。在寇聚合的记忆里,2016年6月的一天,他在紧邻公路的村口逛时,被几个人拉上了车。

在蔡景华看来,某种程度上,这也是农村家庭缺乏专业监护意识的表现。蔡景华在服务点看到,农村家庭的劳动力几乎都外出打工了,剩下的都是老人、妇女、儿童和残障人士,残障人士照顾的责任基本落在老人身上。但他们也需要下地干活,忙家务,没有太多精力照顾他们,也没有让他们融入社会的意识。“在他们的观念里,把孩子养育长大,让他吃饱穿暖就足够了,不会想到培养他们就业的技能,帮助他们融入周围的环境。不像城市的家长,能够意识到作为一个人,哪怕是残障人士,也有出门活动,和人接触的需求。”孟维娜说,2020年之前,慧灵帮扶对象主要为城市的成年智力障碍人士,2020年以后,他们开始将工作向农村延伸。一开始,蔡景华觉得过去在大城市积累的社区化模式的经验,仿佛一下子失灵了。“你要给他们提供服务,他们不知道服务是什么,觉得不需要。”

孟维娜说,更大的困难在于,相对于农村残障人士的数量,服务机构的数量仍然很少,服务仍然不普及。晓更基金会秘书长李红颖形容,“就像一个黑灯区,资源和服务非常稀缺”。从另一个角度考虑,孟维娜告诉本刊,背后也有残障人士社会支持体系不足的原因。“一些轻度的智力障碍者有就业的能力,但是没有人给他介绍、提供就业的岗位和辅导,当正规的就业服务缺位,这些‘无处可去’的人就有可能被骗或被强行带去不合规的工厂。”

回家以后,寇聚合仍然时不时地自己去附近转,不让谢静静跟着,一看见她跟着就呵斥。9月初,寇聚合又走丢了两三天,找到他以后,他说是自己出去重新找地方盖房子。谢静静现在还是不敢和父亲住在一起,晚上回妈妈那里住。她在家里安了监控,也给爸爸买了定位器。

(文中上官正义为化名)

“点赞”“在看”,让更多人看到

排版:小雅 / 审核:同同

招聘|撰稿人

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。

大家都在看

“点赞”“在看”,让更多人看到