我在大专“违章”做人

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:正面连接

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:学生, 老师, 宿舍, 学校, 男生

涉及行业:服务业

涉及职业:青年学生/职校/实习生

地点: 无

相关议题:压迫行为

- 学校管理严格,学生日常行动需审批,白天不能回宿舍,出校需老师批准,学生的自主权受到限制。

- 学生被当作“流水线”上的顺从者,学校通过各种规则和流程压制学生的自主思考能力。

- 汽修专业的学生为老师免费劳动,甚至被要求帮老师谋取私利,学生长期服从权威,习惯了被利用。

- 学生在校内缺乏情感支持,很多人来自情感匮乏的家庭,只要被平等对待就会建立信任和依赖。

- 学生普遍认为课堂知识与实际生活脱节,认为所学内容“没用”,作业多为抄袭,缺乏学习积极性。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

纯真无法改变现实,但能让人在面对庞大系统时不被腐蚀,并留下一些关于“人”的纪念。

从北大中文系毕业后,陆千一回到西北老家,在一所大专当了两年老师。刚到校时,其他老师叮嘱她:

“老师绝不能和学生打成一片”

“不要对他们这么好,他们跟你们是不一样的”

“别给学生好脸,反正天天打架。”

她按自己的想法行事:开写作课、放电影、带学生拍纪录片。她只比学生大五六岁,晚上总去宿舍聊天,周末一起逛商场。她去宿舍值班,包放楼下,转一圈回来,里面塞满了学生送的零食。

但她无法改变系统。她试图推行学生自主管理的改革,结果是:两次被停职,班级被分走,最终辞职。系统施加的压力有时也会伤害感情:有学生试图卖给她一辆事故车,被发现后,学生哭着对她说,这车是汽修专业的老师让卖的。

就连情感连接,也有着奢侈的前提。她教的语文是“水课”,有教学自由;且她只待了两年。在缺乏正反馈的体系里,她承认,如果待上五年、十年,这种热情很难持续。

但这并不是一个宏大教育理想受挫的故事。问她:“你有教育理想吗?”她回答:“教育理想可能太大了......我是对所有事情都带一点理想。觉得一件事不对,就要去改变它。”

最终,现实似乎什么也没变。但这没关系。她带走了和学生真实的连接。纯真无法改变现实,但能让人在面对庞大系统时不被腐蚀,并留下一些关于“人”的纪念。

以下是陆千一的讲述:

漂流到大专

2021年,我从北大中文系毕业。留京同学大多在教培,我也面过几份,但每次进写字楼、格子间都觉得压抑。我也不认同教培里催学生“卷”的氛围。我想写作,但没勇气完全脱离主流,就去了一家老牌出版社实习。

那时我很有信心,觉得能在实习中转向“全职写作”。出版社朝九晚五,每天做公号、拍封面、写腰封。但实习月薪只有一千,房租却要三千多,只能白天上班,晚上接商稿。

更大的问题是没什么想写的。作息规律、工作很平。出版社里有种上世纪的氛围:大院老楼,办公室像客厅,找张桌子聊聊天,事就定了。我感到表达欲越来越弱。

半年后,我决定辞职。恰好生日快到了,我觉得很有仪式感,就选在那天。下班后,朋友陪我待到很晚。整栋楼都黑了,我们给所有同事桌上放了一枝花。第二天我就没去,本意是这样就算辞职了。结果电话来了:“你不能就这样走了,工作还没交接呢!”现在想想当时的做法确实抽象。

2022年夏天,我回了老家,有一天家人推来个链接:一所大专招辅导员。我投了简历,线上面试通过,就准备入职了。虽然现在可以为此找个理由,但坦诚地说,其实我去大专只是偶然,如果有别的机会,可能我也会去。

学校在高新区,周围全是酒吧、台球厅和KTV。进校园,第一印象是“大”,比北大还要大,但更多是“空”。楼与楼离得极远,视野里只有小树苗和疏于修剪的草坪。楼中间不大的人工湖上有两只黑色天鹅——我第一次见到有学校里养天鹅。所有楼都是灰色或土黄,长得一模一样,刚去时我常常迷路。

学校里的一些规则也令我困惑。一位老教师带我参观校园,临走时,老教师打量一眼,叮嘱道:“以后不要穿成这样了。” 我愣住了。那天我穿了件粉色棉麻上衣,配绿裤子,我觉得自己穿得并不另类。一位年轻女老师负责带我熟悉环境,她建议我:带班没用,多上课,才好评职称。我模糊知道这是为我好的话,但不明白这背后的原理是什么。

我兴奋地问她学生的情况,她只淡淡地说:学生特别难带。她兼着数学、班主任和行政,看上去总是很累,最常挂嘴边的话是“没有办法”。一天,我提出跟她去班上看看。正好是一节自习课,但学生们要么睡觉,要么聊天。女老师的反应让我吃惊。她走到一个学生跟前,没发火,而是温柔地摸摸耳朵把他叫醒,动作像妈妈。转了一圈,轻轻说了句“你们怎么又不学习啊?”就出来了。这和我的预想完全不同。

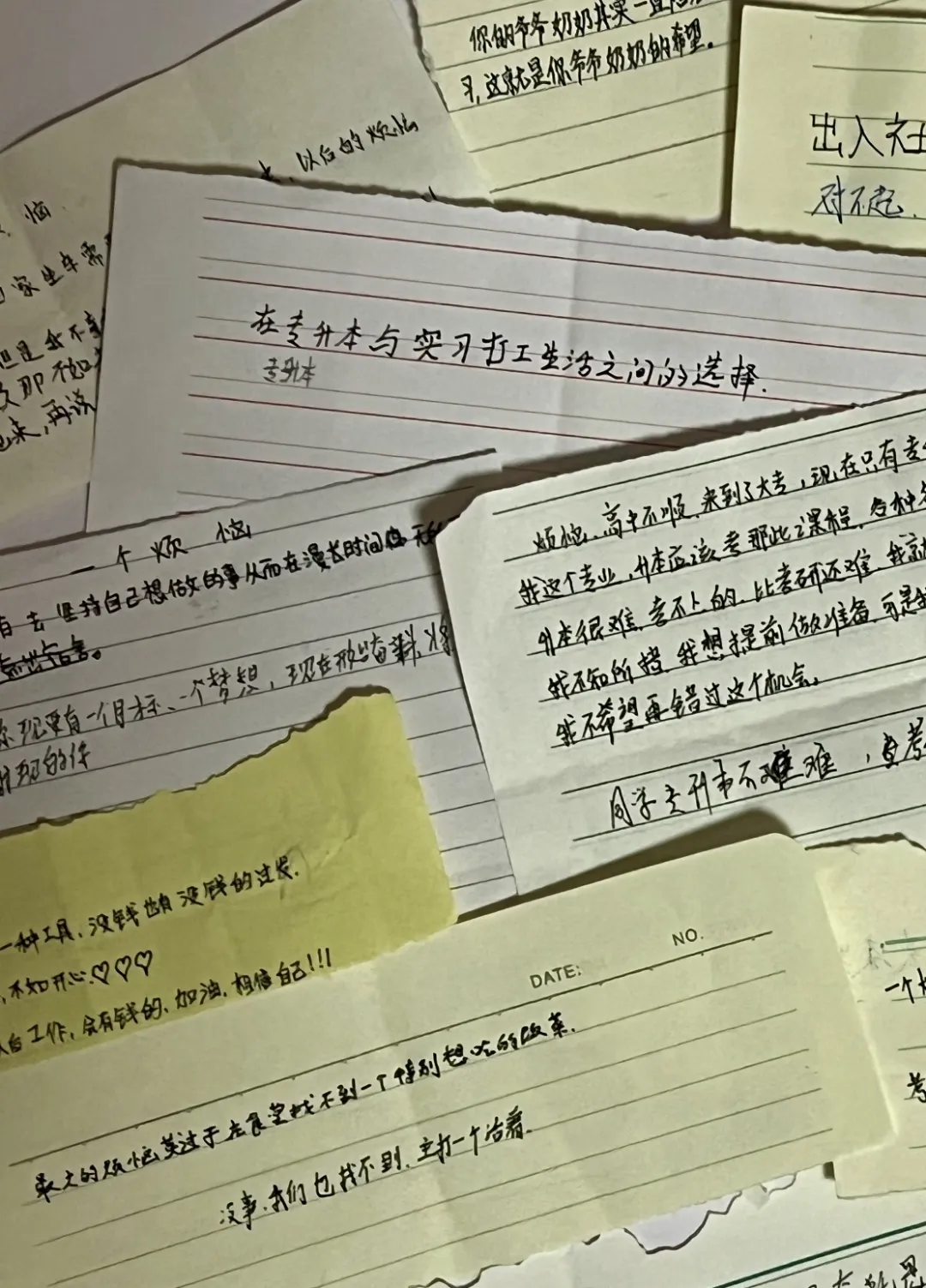

我从车间拿的铝花,贴在宿舍门上

查课、领人、人肉门禁牌

2022年8月,开学前因为疫情,学校安排去火车站接新生。正是饭点,客运公司给老师买了盒饭,学生没有。我给两个女孩买了炸鸡。同行的男老师当着学生的面对我说:“不要对她们这么好,她们跟你们是不一样的。” 女孩们把炸鸡放桌上,不敢吃。男老师在一旁催:“这老师给你买的,快吃!”她们依然不吃,那份炸鸡拿在手里,直到走也没碰。

开学第一天早上,我就亲身体验到了这里学生的处境。离上课还有十五分钟,我拎着电脑包悠闲走向教学楼,突然撞见一位领导站在车道上大吼:“一天到晚就是懒,上课起个床都起不来!”场面瞬间混乱,我跟着学生一起跑,路上有人跑掉了豆浆。进了楼,老师正把学生从电梯赶出来,我被当成学生,也一并被赶了出去,只好跟着爬楼梯。

除了当辅导员,我还得兼教语文。这是入职后才通知我的。我带三个专业,一百多学生的课,同时管两百多人的生活。后来才知道,因为缺人,这里的辅导员代课是常态。

第一堂课上,我正在讲电影《情书》,一个老师走进教室,在后排站了半天。我心里发慌,担心讲的内容不对。后来才知道这叫“查课”。如果发现学生上课玩手机,可以当场没收。

下课后我又学到了另一个名词,“领人”。一位同事打电话告诉我,她班上一个学生因为没课时在操场游荡被抓走了,她得去学生处把他领回来。我俩都不明白在操场走动为什么会被抓,更不明白这么大人了,怎么还要老师去领。

事实也确实如此,学生们白天不准回宿舍,出学校更是要经过审批。我的其中一项工作是充当“人肉门禁牌”,审批学生的移动申请。比如请假出校见朋友,我基本都批。其实不批,他们也能给保安递根烟或者翻墙。可如果溜出去被抓,我就得去领人,听领导批评。我不希望被放置在学生的对立面上,让学生觉得“都是因为你,你的老师才受累”。我会告诉他们:下次有事,先跟我说。

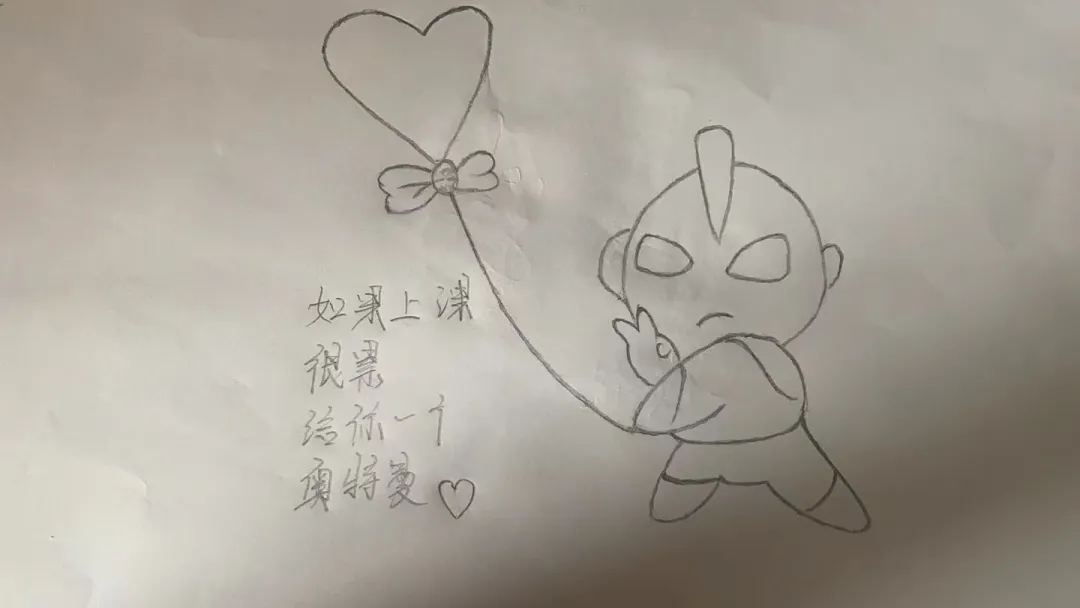

有一次周一升旗,一个男生因为染了棕黄色头发,被男老师当众扇耳光。我想安慰他,私下里买了黄头发娃娃送给他,他和我聊了一整个晚自习,讲了许多琐事。

大会上,领导留下忠告:“老师绝不能和学生打成一片。”老教师叮嘱:“唯一的办法就是严查严管,不给好脸。”

学生们也不被当成成年人来看待。比如换宿舍的盖章流程,明明学生自己能办,非要老师跑。一个学生对我说:学校这样做,就是不想让学生有自主思考能力,将来把大家送进流水线就完了。后来我带着学生跑,熟悉流程后让他们自己办,职能部门也只好接受。

这是一个用学历定义人的地方,他们说“你是大专生,什么都不会”,同时他们也会把我的任何行为都跟“北大”标签联系起来。我在学校里骑平衡车,有人说“北大来的,就是特立独行”。领导会对我说,“不要骑了,影响不好”。但自从一个男老师也开始骑,就再没有领导说我了。

我还遇到一件令我难过的事。一天,汽修班的学生向我推荐一辆改装过的铃木北斗星,汽修老师也在一旁热切推销。犹豫时,有同学私下告诉我:这车泡过水,不安全。我坐在车里问那个最初提起的男生:你不知道这车有问题吗?他没说话。我哭了,问他为什么要把这车卖给我。他也哭了,说这车是老师让他卖的。在汽修班,老师更像是车间的老板。学生们习惯了为老师免费洗车、修车,换取通融出校的人情。因为长期服从权威,他们甚至觉得帮老师谋利是对的。

我发现这里的逻辑和工厂流水线没什么两样:不是教育,是用规则制造顺从。我无法理解,晚上回宿舍就翻《县中的孩子》、《学做工》和《弱者的武器》,试图在书中找到答案。有段时间我压力很大,边吃垃圾零食边看剧,靠暴食发泄。结果胖了不少,一条很细的黑裤子都穿不上了。

爱作为一种武器

刚开学,班上有个男生老实木讷,却顶着爆炸头。不久疫情封校,他早起说胃疼想买药,我忙到天黑才想起来。我挺愧疚,买了送去。本以为是小事,但他从此一直叫我姐,主动帮记考勤。学校开会需要凑人头,他主动去。看见我在宿舍值班,他就买零食拿进来聊会天。一天偶遇他和女友,他还让女友跟我打招呼。

聊天时才知道,假期他在昆山电子厂打工,钱汇家里,被同乡骗,吃了一个月馒头。那头爆炸头也是被骗的——他剪发时因为打工太累睡着了,醒来已经被烫了卷,要三百五十块。

他说小时候流鼻血染红一片,村人看一眼就走。“除了父母,没人关心我。我这样的,生来就是给人坑的。有人对我好,给我买药,哪有这么好的事。”

期末,我写了篇疫情时转运学生的文章,手滑发班群里,赶紧撤回。群里一片死寂。好半天,爆炸头男孩第一个说话:“写了一篇很感人的文章。”随后有同学私信:保护好自己。

我意识到和他们建立信任很简单:很多学生一直被当作差生对待,又来自情感匮乏的家庭。只要把他们当平等的人,就能得到他们的认可。我只比他们大五六岁,常去宿舍聊天,周末一起下馆子、逛商场,甚至去了趟酒吧。有一次我去宿舍值班,包放楼下,转一圈回来,里面塞满了学生送的零食。

刚来时,有老师叮嘱我,“别给学生好脸,反正天天打架。”传说里,两个学生走路相撞,便把对方打进医院。接触久了,我觉得“爱打架”的标签太不公平,大多数孩子沉默自卑,表达往往是“爆发式”的:平时不说,一旦遇到契机,会突然找我聊两三个小时。

有天晚自习,我发现只有一个男生在吵闹中痛苦看书。我送了他一本书,在扉页写下《肖申克的救赎》里的话:“有些鸟儿是关不住的,它的每一根羽毛都闪耀着自由的光辉。”收到书后,他发来流泪的表情。后来他上课认真,考场里所有人都作弊,只有他不作弊。

另一个男生会在晚上一个人去教学楼弹钢琴。整个楼都熄灯了,只有一个安全出口的绿色小人是亮的。钢琴放在楼道的窗边,有一点点月光,但很昏暗。他摸黑弹,也不看谱,弹一些西方古典音乐,弹得特别好。有时他会邀请我一起去弹琴。他弹,我听。弹一会儿后,我们就一起走回去。后来他经常问我:人为什么要活着?我不知道怎么回答,但我们会讨论各种人活着的意义。他也常找我讨论法律、女性议题和工人权益,比如他会问我,为什么女生要打扮自己,而男生不用?

语文课上,我发现了更惊喜的东西。第一节课,我布置随堂写“第一次心动”。起初底下起哄:“没有,要不咱写车床算了。”后来,大家都写得很认真。有个孩子写得特别长,后半堂课都没听。原以为“心动”限于男女,结果远比我想象中丰富:除了亲友,还有不限性别的爱。甚至有人写,心动发生在他还是卵的时候,对象是他未来想成为的一只霸王龙。

他们的语言半口语,初看粗糙,细看却有真诚的生命力。写想走路:“耳机一戴,出门就开始走”。写晚班:“一觉醒来,睁开眼睛,居然就又到了上班的时候。”

所谓“高级表达”往往是门槛,是为了区分身份。天然的语言更简洁。我告诉学生,别怕写,日记、备忘录都可以。

期末收上来六十多篇作文,全是认真写的。一个男生在《一个懦弱者的自述》里写打日结工,“看着父母收下我第一份工资的时候,我竟感受到了一丝轻快,压在我身上的东西好像减轻了”。寒假里我给他们手写回信:“你不是一个懦弱者.....凭直觉去做让自己快乐的事,就是最正确的方向。”

之前看《使女的故事》,我觉得爱在某种程度上可以成为打破阶级再生产的工具。剧中的使女,尽管同行时不能交谈,却在共同的压迫中对彼此怀抱本能的关心。

疫情严重时,一个女生过20岁生日,蛋糕店全关了。我在超市买塑封蛋糕,撒点糖豆。那晚没有蜡烛,大家凑在宿舍,点亮星星灯许愿,在黑暗中聊情感和家庭。那种现实的感情把大家拉近。我感到人与人的情感虽不说真的能冲破什么,但好像就是在跟某些东西抗衡。

一天早上,我醒来看到一个男生给我发微信请假。还没来得及回,他就撤回了。他很快发了下一条:“是我懒惰的人格在给你发消息,不是我自己。”我问:“那现在是你的艺术家人格在给我发消息了?”他说:“不不不,是自律的我,最帅气的我。”我起床后心情很好,发了一条微博。

蛋糕和星星灯

卡夫卡与打螺丝

第二学期,疫情结束,回到线下。我第一次感受到受挫。

课堂上讲课本,学生神游,听不进去。我没办法,最多走过去敲敲桌子。我尝试讲课本外的,读卡夫卡、余华,没人感兴趣。带大家看范雨素,预设会有共鸣,结果还是落空。大家集中不了注意力,没养成长阅读的习惯。我一两周放一次电影,《海上钢琴师》、《寻梦环游记》,来看的从没超过10个人。后来让他们自选,他们挑了个恐怖片,在宿舍一投就看了。

我听过一位老教师的语文课,她戴麦,嗓门极大,热情度120%,像上公开课一样到处点名,换着法问同一个问题:“这段体现了作者怎样的感情?”坐在后排观察,这课知识量不大,但全班都醒着。她总能在学生刚要睡着时,设计一个提问。

我陷入矛盾:我的课知识量满格,学生只吸收1%;她讲20%,学生能全拿走。我试图学习这种方法,但缺乏经验,性格也不适配。去请教教研组,对方也不知道怎么办,只好说:“我们这的学生就是不听课,作业就是抄的。”

转头问学生,他们说:“听这些没啥用”。上写作课,有人觉得有意思,紧接着问:“要写多长?”在他们脑中,“800字”是根深蒂固的负担。但如果不限字数,他们轻松能写一两千字。我意识到,800字限制了想象,他们受的教育和自我经验是脱节的。

我试图和学生建立生活中的连接。我带的22个女生有个小群。起初还有人分享哪里的饭好吃,通常只有我一个人回,后来连这种话题都没了。

一个女生失恋,我组织聚会,陪了她很久。后来她又谈了恋爱,为省钱回老家看男朋友,只吃泡面,饿得面黄肌瘦,经常上课睡觉。去了没钱,就在网吧坐一晚上,或藏在男生家。我找她聊,劝她恋爱别太消耗自己。刚出宿舍,其他女生告诉我:刚才聊天时,她一直没挂男友电话,两人还评论我说话“挺搞笑的”。

情感上我不太能接受,感觉被“背刺”了。但理智上我能理解,车间、工厂这样的环境,女性处于弱势,不得不依赖男性的力量。

随着疫情解封,我逐渐走进了学生们的现实生活,也明白了他们为什么不愿意花时间学习。他们在学校的各处兼职,食堂、超市、快递站都雇了学生。还有人为赚夜班费,去机场通宵搬快递,早晨再回来。我取快递时,看到学生们在卸货,没戴手套,或者手套破了。有同学翘课去快递站。我劝他有时间去学习,他觉得几小时就能赚到钱很开心。学习短期内看不到效果,他觉得没用。

学生管一切零工叫“打螺丝”。有个瘦小的男生,暑假在电子厂从晚八点站到凌晨四点。他说回县城慢摇吧卖酒才是“最轻松的工作”:进价三十块的酒,贴几张洋文,转手卖二八八。两个学生热烈讨论酒吧的暴利,问我:“老师你怎么不说话?”我接不上:“我听你们讲。”

我们信奉的考大学、找好工作,是城市中产的经验。对这些孩子,生活压力就在眼前。

一天,我被拉进一个日结群。一个学生因为时薪15元跟中介吵,我问了句:“为什么给学生工资低?”结果我们都被踢出群。学生没要到钱,发狠说:换个小号加回去,“一天什么都不干,就赚这个钱,气死中介”。

他们也不相信制度会保护自己。有个学生车被剐了,我坚持报警,他一直拦着,怕报到“假警”。最后警察处理了,他感叹:“居然报到真警了”。

班上有个叫陈千帆的男孩,又高又瘦,天冷衣服一定要披着,走路总要踢一下石头,像郭敬明小说里的古早文艺青年,要和全世界对抗。他进办公室不喊报告,见老师不打招呼,在校外做劳务中介。

有时在食堂偶遇,我们一起下楼。我问:“最近在忙啥?”他答:“没忙啥,瞎忙呗。”我硬接:“课上得怎么样?”他回:“不怎么样。”我每次找他交流都像“倒贴”。

有次他突然说:“你是中层,我是底层。”他觉得我是“温室里的花朵”,讲的道理没用。我不再讲道理,只提醒:“如果要出去,得告诉我你去哪,我得知道你安全。”

后来他做中介赔钱,晚上去搬快递还债。有天他对我说:“我今晚出去一下。”虽然还是翻墙,但他开始主动告诉我行踪了。我第一反应是害怕,那段时间常想:还不如不告诉我。但又觉得应该前后一致,总比不知道好。后来他慢慢开始上专业课。最近我看到他对记者说,他觉得我真的担心他安全,而不是想管理他。

送给学生的新年礼物

到底要不要给学生自由

我的直属上司冯主任长得苦,嘴角下垂。他管学生严到老师们无法理解。他管老师也严,为统计一个不重要的数据,催命似地让人立刻送。

但他也有难处。管理出问题,他是第一责任人。他处理的学生问题常涉及参与电诈、偷盗甚至进派出所,风险巨大,没人兜底。他找我通常因为班里出事:染头被抓、迟到,或撞见我在宿舍和学生聊天。他随口说:“没必要在这上面花精力,还是要管严。这么辛苦弄这个干嘛?”

有两次,我在他办公室一坐两小时。他从我班级的问题讲到自己的经历,我一句话搭不上,他一直讲,不是说教,而是宣泄:他刚来时也不想这么管,但为什么就是没法把学生教育好。

他讲过一个自杀的学生。疫情结束后的早晨,孩子跳楼了。他清晰记得事情的每一个细节。他向我讲述自己如何赶到现场,孩子摔得面目全非,他把衣服盖在孩子身上,送去殡仪馆。家属赶来,第一件事是问他要钱。拿到钱后,家属走了。火化、安葬,全是冯主任一个人负责。他等到天快亮了才拿到骨灰。

他说:“经历过这种事,你就知道这些学生为什么是这个样子。你怎么样都改变不了他们的家庭。”

还有个细节。学生留了遗书:我的死与任何人无关,辅导员对我很好。因为这封信,学校免责了。原本愁眉苦脸的辅导员拿了信,立刻恢复正常。我知道后感到很意外。因为他平时是个和学生关系很好的老师,学生们都叫他“哥”。但因为重大的管理责任,如果不出这封信,他个人就要承受巨大的灾难。

很多老师都因为管理责任导致的压力而非常压抑。一次在食堂,天花板突然掉下一块,巨响,贴着一位老师砸下去。那老师吓坏了,我起身想去看。他站起来,立刻端起饭盆迅速走开。全场所有人目不转睛地吃饭,没人回头。

我和其他老师交流不多,最熟悉的是小玉。她教思政课,比我更融入体制,消息灵通,是少见的“淡人”。疫情时她被指定去隔离楼里管理学生,正赶上生理期,又来不及拿洗漱用品,她短暂发泄情绪后还是选择了接受。她清醒认识到这不合理,但不可改变。

她把自己定义为一个服务者。打印、收材料都亲力亲为——因为学生太多,老师真的忙不过来,多数人都是交给学生去做。一次学校大会上,介绍到场的老师,轮到小玉时,她的学生都给她鼓掌。我感到微微的嫉妒。

我们每天都会发微信,讨论对工作的困惑。她既能理解我想改变的冲动,也接受那些认为制度没错的人。比如学校不让学生在白天回宿舍,我们都吐槽。但上升到制度,我觉得不合理就不该存在,她认为所有制度都有不合理之处。

刚来时我想得简单,总觉得一切是管理问题,可以改变。但到了第二学期,我的管理方式没有收到任何效果。每天每个班都有人翘课。学校常抽调班级去一些会议“撑场子”,别的班管得越严,越能叫得动,轮到我的班,永远凑不齐。我希望给他们自由,但如果给出了自由,学生只是躺在宿舍打游戏,好像就浪费了这份自由。

第二年一个晚上,我在宿舍值班。一个学生会的高年级学生找我聊天,说我对学生好,但学生不记情,我的付出没有正反馈。

刚开始我被绕进去了,心里很丧:难道真是我错了?但复盘一晚,我想通了:情感不能量化,学生对我有没有感情,和他们听不听话没关系。在我们的环境里,对规范的顺从常被误当成“情感”,其实是两回事。这本质上是学生们自由意志的问题,很多事情本该由他们自己决定,我必须保留它。

第二天班会,我把这件事原原本本讲给班里。平时的窃窃私语消失了,全班都静静听着。讲着讲着,一个男生竟然哭了。现场气氛本来很严肃,他哭后,同桌突然大声地说:“老师你看,他都哭了!”他俩开始推推搡搡,打着玩。所有人笑成一团。

学生送我的娃娃

一场改革,一次报警

入职第二年冬天,学校的管理变得更加严格。校领导宣布晨跑,为锻炼学生的意志力,六点必须出宿舍。学生起不来床,很多人都是绕操场乱逛,再进教室睡觉。

一个月后,校领导找我谈话,说我带的班乱。我顺着话头说:“我有自己的一套方法,能不能出个改革方案?”校领导说:“那你就去做吧。” 我仿佛拿到尚方宝剑,当天拟好:晨跑改Keep打卡,取消早自习,晚自习报备请假。我觉得他们需要锻炼安排时间的能力。

改革开始。在我视角里,一切都很好。三十多人的试点班,晚自习总能来五到八人。请假理由五花八门:见朋友、打球、打游戏。我去宿舍看,请假打游戏的确实在打游戏。直到后来我出了书,有媒体采访学生,我才知道真相:班长排了班,让大家轮流去晚自习凑人头。

两周后的下午,冯主任突然通知我带十几个班干部去活动室。活动室没有桌子,只有椅子,大家坐了一圈。我心里隐约猜到冯主任要说什么,感觉这一天终于到了。

果然,冯主任正式通知我们改革结束。他当着学生面批评我思想有问题,说他观察了,大家晚自习都在宿舍打游戏。接着他转向学生说:我的这些做法,都是因为“学生太差了”,太不自律。有学生听哭了,我也快哭了,心里觉得对不起学生,却解释不清。我没说话,学生也没说话。

我被停职两周,我的班被临时分给了其他老师。停职第二天恰好要去教学楼,一上楼,全班同学站在走廊鼓掌,喊着“欢迎回来”。大家说说笑笑的,场面并不严肃。我感觉很意外。

但我始终觉得这事对学生影响太坏。有些学生觉得拖累了我,感到愧疚;机灵点的觉得学校在搞手段。这种“折腾”让他们把“管理”简化成了“小心机”,但事实不是如此。

如今看,学生不会安排时间,是多年被排斥、被动管理的惯性。两周“实验”改变不了。而且方案在现实中不成立:只有一个班享有自由,负责查寝的学生会心理失衡,一定会告状终止这一切;它也给学校造成了麻烦,学校有限的管理资源并不足以应对宽松的管理模式。

不久后又发生了一件事,让我终于下定决心辞职。

周一,一个男生没来上课。室友说他周末出去后一直没回。电话不通,我有点紧张,报警了。学校方面认为不该报警,不断给我打电话。不久男生回电。原来他被同乡骗了钱,躲在酒店不敢回。第二天,学校请来男生的家长。家长和男生给我道歉,觉得让我在学校面前丢脸了。

我说:“这本来就是我的工作,不是你们的问题。” 我甚至开始后悔报警。学生只是受挫的年轻人,紧张、幼稚。我想起我大一时剪发被骗五千,在地铁放声大哭。这都很正常,是学校给学生和家长施加了过大的压力。但同时,学校和老师身上也有压力。这是一个复杂的管理问题。学校很紧绷,老师也很紧绷。矛盾好像永远解决不了。

很快,冯主任通知:因班里出事,再次停职两周。模式和上次完全一样,我感觉永远跳不出这个框架。学生马上大三要去实习,我也该走了。我没法再这样工作下去。

学生教给我的

2024年5月,我提了辞职。年底离开前,我做完了对学生的访谈。

此前我常在社交平台记录和学生的日常,有出版社和媒体联系我。起初我为出书感到高兴,但一位师姐问:“你怎么一直在观察你的学生啊?”后来,一个学生也刷到了,问:“写这个干啥?”

我反思,如果写出的东西不能和他们分享,只是让所谓的公众看一看,那就失去了意义。我推掉了所有媒体。不想把身边这群很重要的朋友,仅仅当成一个社会议题。

在公共话语里,职校生长期处于自我噤声的状态,提起他们不是技能大赛就是负面新闻。我意识到语言本身就是一种权力。让学生参与到关于自己的讨论中,才是更重要的。

我决定推翻原稿,组织访谈,用自述体写他们的故事。访谈时,一个同学说:“我感觉从来没有对人说过这么多话,没有人能这么长时间听我说话。”一个同学讲到与家人的分离,他说,看着这些话变成作品,有一种“回归故里”的感受,好像真的跟某一部分的自己和解了。

这本书最终叫做《我是职校生》。书出版后,有学生发来消息:“原来我的故事也能被印成书,原来有人真的想听我说话。”我用首印版税成立了一个小的专项基金,如果有机会,未来还想尝试一些职业教育类的项目。

在职校两年,我把以前学到的东西现实化了。遇到不懂的事,不再习惯翻书。理论只是解释世界的一个微小切口,真正的现实庞大到无法解释。同学们身上那些无法被归类的特点,远比一套解释丰富得多。

我开始反思“公平”。中产子弟相信教育公平,是因为家庭有足够的文化资本支撑他们往上走;而农村和城市务工子弟,从一开始就没有站在这个赛道上。但这种筛选叙事也是对中产子弟的禁锢。回想在出版社的经历,我对“全职写作”和“轨道”的执念其实很空——觉得我“应该”写出一个东西,发期刊,向上走,却不知道自己要表达什么。

现在我觉得,写作只是生活的一个非常小的切口。想写的时候就写,没有想表达的,不写也无所谓。

辞职后,我先去旅行了一段时间。在新疆牧民家住了一个月,去北京、杭州、上海、广州、香港。算起来玩了两三个月,但觉得玩了很久。可能人只要不上班,时间就会变慢。

我和学生们大都保持着联系。我在他们身上学到最重要的一点,是和人平等交往的能力。他们尊重一个人,不是因为你读过福柯,或者拥有某种身份,就是单纯的人与人的相互吸引。我们会关心彼此的情绪。你说压力大,对方就说出去喝个酒。他们的语言没有评价色彩,只是指示信息。相比之下,同温层的朋友总喜欢用形容词,喜欢分析。

辞职后,我在北京和老同学聚餐,大家从KTV转到西餐厅,聊导师、移民、工作形势。这些事聊完,好像和发了一个小红书没有任何区别。我感觉饭局上像是有个“桶”,大家把各自的东西倒进去就结束了。没有互动,没有双向反馈,甚至没有人问过对方一个问题。

我坐在席间,想起在上海见的两个学生。我可以很轻松地问:“你怎么一下胖了呀?”他们会给我看偷拍的老板照片。我们会聊当下非常具体的情绪或小事。后来我回过一次学校,见到另一个女生,我们一起在街边坐着,猜马路上来来往往的人是干什么的。路过一个穿大衣拿杯子的人,我猜是学生,她反驳:“那不一定,我看他东张西望,说不定是来约会的,或者是送外卖的。” 我们看到什么就说什么,表达变得很简单。

12月,新书宣传密集,说话又变成了一件复杂的事:明明三个字的意思,非要说成三五行。为了显得有文化,即使不用理论也要把话说长一点。

躺在机场,回复完一些淡得没味的消息,耳机里放着更没味的学术对谈。我想起在职校的一个晚自习,我坐在学生中看书。

同桌的男生指着一页问我:“这是什么字?”

我看了一眼,说:“我也不认识。”

他自然地说:“那一定是这个字写错了。”

我们一起学习了这个字的读音和写法,自自然然,没有铺垫,没有掩饰。

在校时和学生一起跨年

文中配图由陆千一提供

编辑——于蒙 顾问——王天挺

视觉——pandanap

运营——杏子 版式——日月

创意——Vicson

出品人/监制——曾鸣

我们持续招募最好的

作者、编辑、实习生,请联系

延伸阅读