好在,还有人关心保洁员在哪儿休息

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:人物

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:保洁员, 保洁阿姨, 休息室, 学校, 学生, 关心

涉及行业:服务业, 居民服务/修理/物业服务

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:

- 保洁员在公共空间中常被忽视,缺乏专门的休息场所,很多人只能在楼梯间、设备间或厕所等隐蔽角落短暂休息。

- 学生通过调研和倡议,发现保洁员的休息权利未被保障,部分新建大楼甚至没有为保洁员预留任何休息空间。

- 调查显示,保洁员的劳动虽然维持了环境整洁,但他们的个人需求和权益在空间设计和日常管理中被边缘化。

- 通过学生的实际行动和反馈,部分学校开始为保洁员设立专门的休息室,改善了他们的工作条件和休息环境。

- 关注保洁员休息权利的行动推动了更多人重新思考劳动者在城市运行中的地位和应有的尊重。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

这看起来是一件很小的事。一些年轻人,出于一种很朴素的冲动,想要为保洁员争取一间休息室。有些人成功了,有些人暂时还没有。TA们都很清楚,保洁员面临的困境,远远不止是一间休息室。

但为保洁员争取一个休息室,意义也不仅是「多一个房间」。休息室只是起点,它让我们看见保洁员的处境。也让人们重新思考——谁的劳动支撑了城市的整洁?谁的身体承担了城市运行的代价?为什么一个城市的「体面」,往往是建立在另一些人的「隐形」之上?总之,被看见,是所有改变的开始。

当我们真正明白他人的处境和自身的命运总是相连,就会庆幸,好在,还有人关心保洁员在哪休息这件「小事」。

文|罗芊

编辑|张跃

图|(除特殊标注外)受访者供图

一阵「小型飓风」

在任何公共空间里,小到一栋写字楼,大到一所大学校园,保洁员们,都像空气一样重要,但又像空气一样透明。毕竟,我们每天生产的污秽和垃圾,并没有垃圾仙子会把它们全都带走。

「无标记」——美国社会学家韦恩·布鲁克斯(Wayne Brekhus)这样形容保洁员群体,是日常生活中的「无标记群体」,所从事的是「无标记的劳动」——TA们总是不被注意、未被看见,像光洁地面上隐约残留的水痕,是永远在建筑角落忙碌的手和背影,而不被认为是需要坐下、喝水、换衣服、吃饭、喘口气的个体。

今年春天,三八国际妇女节前后,终于有人在网络上提出保洁员无处休息的问题,话题「保洁员休息室不该是厕所的最后一格」也登上了微博热搜,就像蝴蝶轻轻扇动了翅膀,接着掀起了一阵「看见保洁员」的小型飓风。

飓风最先形成于高校。江亦心是华东政法大学的一名学生,她大一开始参加辩论队,关心公共事务,刷到有关保洁员无处休息的帖子后,她开始留意,自己身边的保洁员都是如何生活的。

其实在这之前,江亦心也能感知到校园里保洁员的存在,前年冬天,学校有热心的学生注意到保洁员冬天在室外工作手长冻疮,组织过一次暖冬行动,给保洁员集资买了手套和耳套,江亦心也参与了那次集资,但至于后续还能再做些什么,她也没有再深想。

这次,她重新拥有了一双「看见」保洁员的眼睛。不仅是看到TA们的存在,而且关心TA们如何生活。

她先观察了离自己最近的宿舍楼保洁员,那是一位中年阿姨,常常在宿舍一楼楼梯夹角的矮小空间里休息。在居民楼里,楼梯夹角常常被设计为储物间,那里没有阳光,也没有窗户,上海的一楼阴冷,阿姨给自己支了一盏很小的灯,灯光里是一把椅子、一些清洁用具和她的工作服。偶尔,阿姨会搬一个小板凳坐在门外吃饭。

她还注意到图书馆的保洁员,也是一位阿姨。一次,她的水杯忘在图书馆,要找保洁阿姨取,找了半天没找到对方在哪里休息,最后在一个50厘米宽,高约一米四的小门背后,一间有电箱和电线的设备间找到了窝在里面休息的保洁阿姨。那种逼仄和局促太具象了,让她很受冲击,「咱们阿姨难道是霍比特人吗?怎么待在这么小的地方?」

渐渐地,她发现,华东政法大学的每栋楼里都有保洁员,但TA们总是窝在不起眼的角落里休息,比如东楼用来防汛的地下夹层;明法楼之间的连廊上,遇到学生路过,TA们还会拘谨地换地方,不影响别人似乎是TA们的职业惯性和下意识反应。TA们总是沉默,沉默到没有要求。

2025年3月12日,江亦心决定给校长信箱发送邮件,为保洁员争取休息室。

很巧的是,在江亦心发送邮件的头一天,同是华东政法大学学生的秦诗雨已经给校长信箱投递了两页纸的手写信。

那几天,秦诗雨也刷到了网上关于保洁员无处休息的讨论,执行力很强的她「出门一连问了很多个保洁阿姨」,从民法楼到怀德楼再到食堂还有宿舍区的阿姨,一连串问下来,她发现阿姨们的休息根本得不到保障,当天她正在图书馆复习,正好手边有稿纸,「心情太激荡了」,写了一封信就递到了校长信箱。

她在信里写道:亲爱的叶校长,我注意到,教学楼的阿姨、叔叔们常自带饭盒上班,TA们没有合适的用餐地点,只能在空教室短暂「借坐」一下。有一次我中午想入教室自习,无意惊动里面用餐的阿姨,她一下子站起来想端着盒饭离开,当时她手里甚至还有个吃到一半的馒头。

在课堂间际,有几次我都碰到过保洁阿姨坐在废板凳上,在女厕所洗手池边休息,那个挂着抹布的角落,也只有十几分钟能让她休息,等人群出现,她们、他们就消失不见,躲到更偏僻的角落了……

最后,她在信里发出倡议——保洁员们为学校的美丽生活付出了许多……可不可以考虑在学校内几个建筑群各选址修一两个小但温馨、可以庇护隐私尊严的休息室呢?只要有灯,有饮水,有沙发,就是一间五脏俱全的休息室了。

图源视觉中国

另一场行动

王苏嘉是清华大学建筑学院的研究生。今年3月,她也刷到了网络上关于保洁员如何休息的讨论。这让她想起2022年9月,她刚入学不久,就发现保洁阿姨经常在女厕里休息,甚至在那里吃饭。但研究生第一年的课程让她「忙到头掉」,短暂的揪心之后,对于自己学业的关心很快战胜了对于他人命运的关注,她没有再为保洁员做什么。

今年4月,离毕业只剩两个多月了,她再次看到有保洁员在厕所隔间里休息,于是上网发帖,她只是想做一个简单的倡议:其他学院的同学如果能观察到你们学院的保洁阿姨的情况,也欢迎你在评论区和大家分享。

她没想到的是,这个简短的帖子引起了不小的讨论,因为这些不同的声音,王苏嘉有了一个更深入的想法,她想在整个校园内开展更大范围的调研,用更多的照片、走访、数据去呈现校园中的保洁员休息状况是什么样的,这样或许能更有力地推动学校去做一些改变。

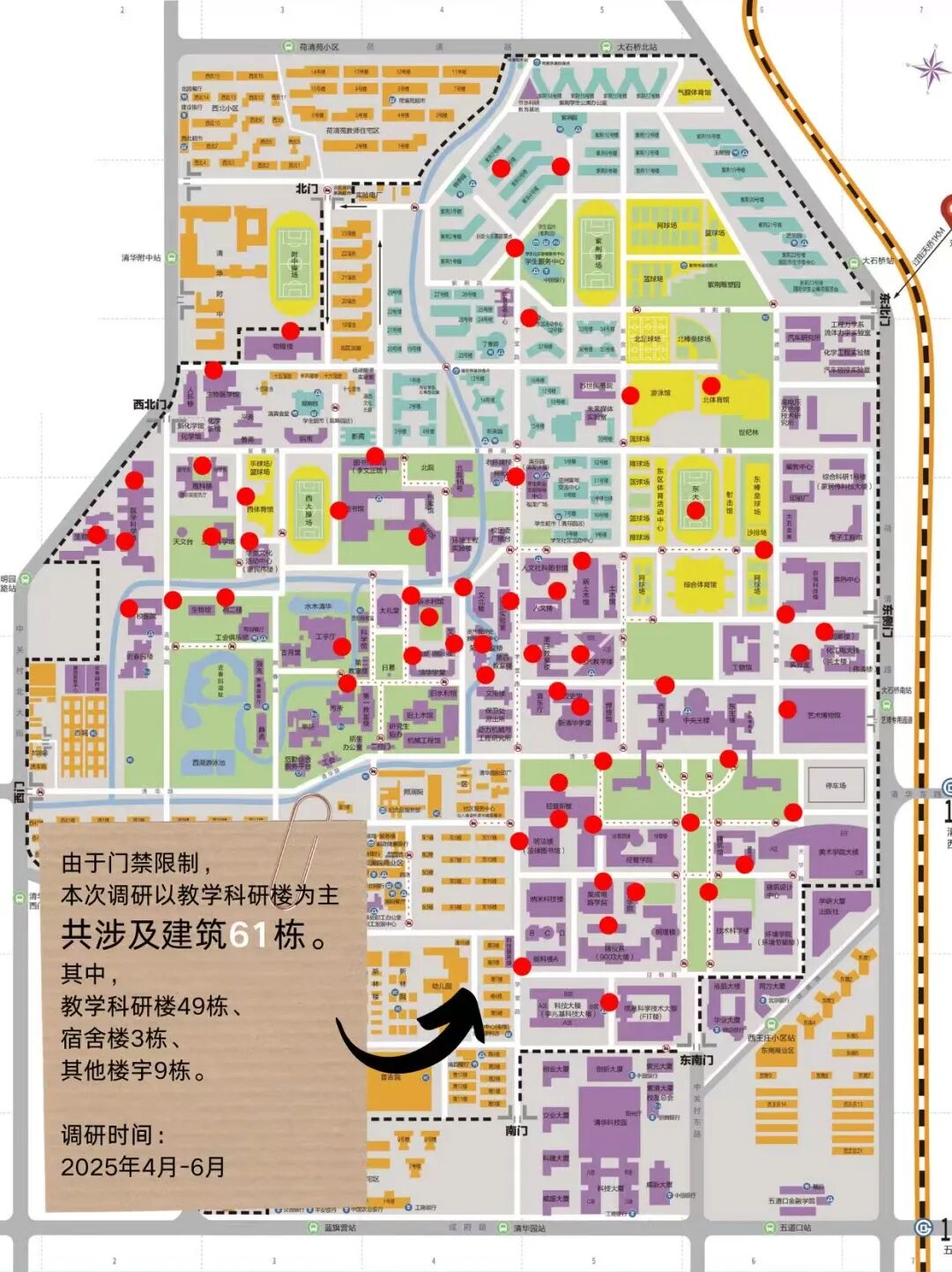

毕业季之前那两个月,王苏嘉除了忙论文,就在做清华大学保洁员休息状况的调研。为了让自己的倡议更有说服力,她决定用走访的方式,在学校做大范围调研,除了门禁进不去的建筑,共走访建筑61栋,其中教学科研楼49栋、宿舍楼3栋、其他楼宇9栋。

这是一个不小的工作量。清华大学是我国占地面积最大的大学校园之一,本部占地面积392公顷,比北京故宫大5.4倍左右,几乎等于一个中等县城的中心城区大小,从东门走到西门大约要走40分钟。

王苏嘉的帖子发布后,几位同样有兴趣参与调研的清华同学也找到了她,大家决定一起行动,TA们素不相识,来自不一样的学院,不一样的年级,唯一的共同点是,大家都关心保洁员的休息问题。

几位伙伴成立了调研小组,建了共享文档——这些人至今没有见过面,只有一个微信群沟通,这个群一开始没有名字,后来王苏嘉将群名改成了「在隐秘的角落为保洁工作者发声」。

王苏嘉和伙伴们走访的61栋建筑的分布图

2025年4月到6月,王苏嘉一直在「腿儿」学校。她把学校分成很多个小模块,每天换着食堂吃饭,然后把周围几栋楼都跑一下。调研没什么高深的技巧,就是一栋楼一栋楼去看,保洁员到底在哪里休息。

一开始王苏嘉也没什么经验,每进到一栋建筑里,先去看看厕所,厕所找不到,就开始沿着楼层找保洁员休息处。跑多了她也知道了,保洁员能够休息的地方其实很有限,厕所以及厕所周围的小房间,楼梯间的夹角,一些设备间,比如弱电间和配电室,实在找不到,她也会悄悄跟着一位保洁员,看看TA最终去哪休息。

王苏嘉很少和保洁员交谈。一个是不希望影响对方工作,占用对方休息时间。更重要的原因是,她曾经看过一篇新闻报道,一位女生因为关心商场的保洁员,和对方沟通后感到不平,向商场提出保洁员需要休息室的倡议,结果保洁员反而被商场批评了,连原来休息的地方都没有了。王苏嘉很担心类似的情况出现,干脆就悄悄调研。

在电话那头,她对《人物》说,她每次出去调研都感觉自己「有点鬼鬼祟祟的」,进入自己不熟悉的楼宇,很怕被保安看到自己一直在东张西望找东西,如果真遇到保安询问,她想好的万能理由是,「我是建筑学院的,在做一个设计」,说到这里,她笑了,「真的,有时候我觉得自己好像315晚会上暗访某工厂的记者」。

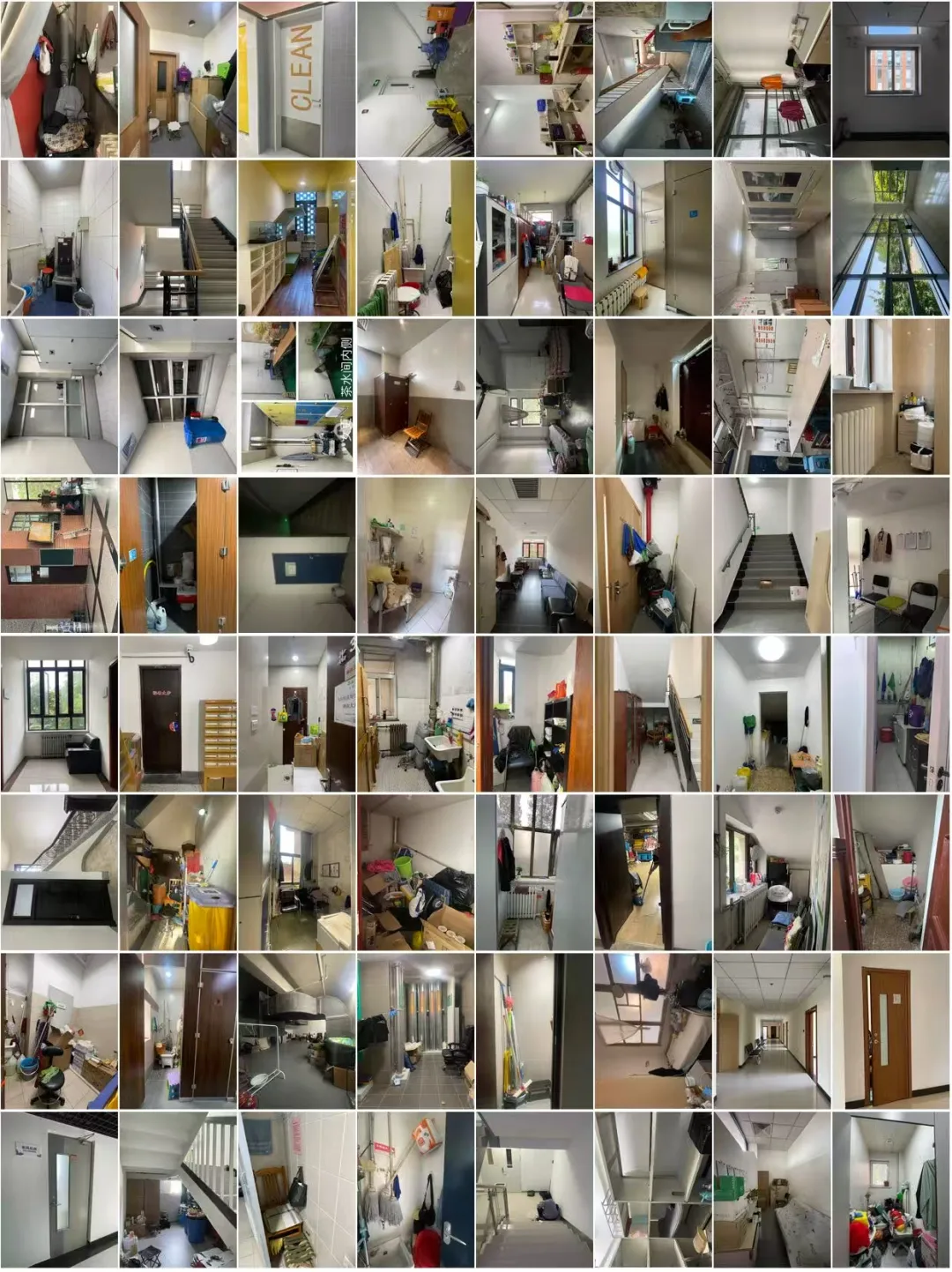

两个月的时间过后,王苏嘉和小伙伴们最终做出了一份完整的调研报告,名字就叫《清华大学保洁人员休息室调研报告》。TA们很谦虚地注明,这是一篇不严谨不学术的调研报告,但调研报告的封面,是60多位保洁员休息处的图拼在一起,这也足以看出这份调研报告的用心和扎实。

61栋建筑物,调研小组的成员们全部拍摄了详细的照片,并且制作了可视化表格,设置了三个评价指标,并在每个评价指标下设好、中、差三个等级。王苏嘉是建筑学出身,对于空间的评价指标很熟悉,TA们设定的3个评价指标分别为——空间隐私:是个人的还是公共的;设施配置:有没有座椅、插座等;环境品质:通风、采光、卫生条件如何。

TA们将每一栋楼具体的休息处情况、信息都做了注明:建华楼倚着保洁车休息是阿姨们的常态;舜德楼甚至连水杯也没有地方放,只能放在窗台上;文西楼楼梯下放了两把小马扎, 旁边就是垃圾箱 ;FIT楼女厕所的通道位置,窗台比较宽,阿姨平时就会坐在这里休息······调研结果是,在61栋建筑中,仅有15处可以称之为事实上的保洁休息室。

整个调研过程中,最让王苏嘉感到意外的是,越是装修很新的大楼,保洁员反而更无处休息,因为「它没有犄角旮旯的地方」。比如经管学院的新楼建华楼,2022年开始启用,获得过「中国钢结构金奖」、「三星级绿色建筑设计标识证书」,在王苏嘉的预想里,里面应该会有比较好、比较宽敞的保洁员休息室,「结果它的情况却是相反的,保洁员完全没有地方休息,这种反差给我很大震撼」。

王苏嘉说,像学校里面一些比较旧的楼,空间利用没有那么极致,保洁员反而可以DIY出一个自己的休息空间,但在新大楼里面,如果本身设计上没有一个保洁员休息的空间,TA们几乎没有DIY的可能性,大多数时候,只能倚着保洁车休息一下,或者坐在马桶上休息。而更重要的是,新建的大楼,对于环境的要求更高,每个地方都需要整整洁洁、干干净净、一尘不染,地板反光——这也就需要保洁员更勤勉地工作。

清华大学校园中,几种保洁员休息室的类别左右滑动查看

一点改变

没有一间为TA们量身设计的休息室——这也是全世界范围内保洁员面临的共同困境。

阿尔玛·凯泽(Alma Kaiser)是一位英国作家,也是一位研究权力结构、不平等和去殖民化的研究者。她调查了伦敦两所全球范围内声望极高的大学里的保洁员群体,得出的结论是,TA们「虽在内部,却站在一旁」。

在田野工作过程中,阿尔玛·凯泽花费了大量时间与保洁员一起度过,陪TA们打扫教室、走廊、办公室、厕所和实验室,和TA们一起休息。她发现,在这两所顶尖的大学里,保洁员的工作区和休息区与学术人员、行政人员的空间有着明显的隔离。保洁员们通常被安置在建筑物的地下室、偏远走廊或边缘区域。这些地方往往缺乏窗户,自然光不足,空气流通不畅。

这些空间安排并不是偶然的,而是组织层级与社会价值在物质层面上的体现。「保洁员在大学中的边缘性,并不仅仅体现在合同条款或薪酬条件上,还深深嵌入在空间安排之中。」凯泽说,保洁员的空间处境传递出一个隐含的信息:TA们的劳动虽不可或缺,但TA们的人却「不重要」。在大学中,「虽在内部,却站在一旁」——每天早起打扫,但在主要工作时间之前就已退到不可见的角落。

王苏嘉是学建筑出身的,对这一点她深有体会。

每一位学建筑的人都会看到许多行业图集,里面有很多好的范例,比如设计某种功能的建筑,大概是什么样子,会有哪几种可参考的范式,王苏嘉从来没有在范式里面看到保洁休息室。

她也做过许多建筑设计,画过很多平面图,却从来没有在设计时想过,保洁员在哪里休息。至于这其中最重要原因,王苏嘉很坦诚:「保洁员没有被我们当做一个平等的有休息权的人来看待。」

好在改变已经发生。在给校长信箱发了邮件的两天后,江亦心就接到了校方的来电,电话里有老师告诉她,「这件事已经在解决的路上」。也是那时,江亦心才知道,那些天,她并不是一个人在「战斗」,关于保洁员休息室的倡议,校方每天都能收到好几封学生来信。

由于秦诗雨是匿名投递的手写信,她没有接到校方的回信。但没过几天,她就发现,6号宿舍楼有一间房间在装修。她写完信一周后的3月18日,一间保洁休息室就投入使用了,设施挺齐全,安了空调,有微波炉、沙发、饮水机、桌子,「基本上是加班加点弄出来的,能感觉到学校速度尽可能最快」。

3月21日,学校举办了一个小的揭牌仪式,请了一些实名倡议的学生去到现场,江亦心也受邀去了。那天现场的氛围很温馨,保洁员们一直说,很感谢同学们这么关心我们,学校也表示,因为建筑面积有限,目前先设立这一个休息处,之后会想办法开设更多的休息处给保洁员,这只是一个开始,绝不是结束。

一个月后,我在华东政法大学附近的咖啡馆见到了江亦心和秦诗雨。她们来自不同的学院,此前并不相识,因为关心保洁员的处境,她们第一次见到了彼此。

关于为什么要做这件事,她们都提到一个叫做「小城杯」的比赛,那是一个公益诉讼比赛,每一年华东政法大学的学生都会参赛,针对一些不合理的社会现象进行诉讼。「小城杯」很经典的一个案例就是2019年华政学生王洁莹诉上海迪士尼乐园,此前,上海迪士尼不让游客携带食品进入乐园,因为王洁莹的诉讼,迪士尼修改了入园规则,除少数特殊食品外,游客可携带供本人食用的食品及饮料进入乐园。

江亦心和秦诗雨都是法学生,她们说华政校风很严谨,入学时校规有好几百条,它教会大家治学做人都需要有规则。但另一方面,学校在第一堂课就会鼓励你,要平等待人,要勇敢发声,要懂得为自己也为他人去争取权益。这些引导和教育让江亦心和秦诗雨有了底气,「我们一下改变了传统的学生心态,认识到原来我们是有力量去撼动一些社会问题的。」

在校园内部,华东政法大学也给了学生们建言献策的空间。校长信箱有专人管理,除了匿名投递的信件,每一封邮件和信件都会有老师回复。这是一个很畅通的渠道,之前有学生反映在学校买卫生巾不方便,学校很快在多处教学楼设立了卫生巾专卖柜;食堂门口有一块大草坪拦住了通往其他楼的近路,学校马上在草坪上铺好一层石板路方便学生通行;还有很多小事,比如出去拿外卖不方便希望建立双向开门的外卖柜,共享单车进校园之后希望拆除一些校内减速带······这些问题学校都一一解决了——在这次保洁员休息室的倡议中,华东政法大学也是响应最快的高校之一。

图源公众号华政后勤ECUPL-HQ

几种声音

在王苏嘉第一次发帖关注保洁员休息室问题时,清华大学就有老师主动联系她,表示学校会关注并跟进这件事。等她和小伙伴们做完田野调查,发出那份调查报告时,她已经毕业离校,因此也不太了解学校的后续行动。

在王苏嘉的调研报告里,她反复提到过一个词,是「愧疚」。

作为一位建筑从业者,她深知建筑设计在保洁员休息权的问题中扮演了很重要的角色。这让她反思了自己的建筑设计观,「我们做设计一直在说要看到人的需求,但保洁员也是使用建筑维护建筑的人,却一直被我们忽略了」。

她还提到一个细节,一次,她遇到一位阿姨,问了一句对方平时在哪里休息,没想到阿姨以为她想找地方休息,很热情地把她带到女厕里自己日常休息的椅子边,还让她不要有顾虑,坐着休息就行。这件事让王苏嘉很受触动,那一刻,保洁员不再是面目模糊的人——「她并不是一个工具人,她真的是一个活生生的个体,在我们的这栋楼里,她需要被看到,我们需要对她有一些人性的关怀,因为她也是这样关怀我的」。

调查报告完成后,王苏嘉还把其中的一部分发在了社交网络上,引发了热烈的讨论,她也因此听到了很多和这件事相关的声音,都很有意味。很多人看她是学生,以为她是00后,认为只有年轻的学生才会这样理想主义。

王苏嘉出生于1989年,工作了9年之后离了婚,又回到学校去读研。她是一个啄木鸟型的人,很较真,在淘宝买到一本盗版书,还会想着和对方打官司。她很珍惜自己身上还有这样想做点什么的冲动,这次为保洁员倡议,很多都是在校大学生,她很能理解,之前她工作的时候,每天都很疲惫,「真的很难关心别人,你连自己都不关心了,你还有力气关心别人吗?」她很庆幸自己在学生时代还有余力去关心身边的人,而不是「给自己找了一个借口去什么都不做」。

社交平台上的所有反馈中,她印象很深的还有一位保洁公司的中层,王苏嘉能感受到对方很想为保洁员做些什么,才会对她的研究这么感兴趣,对方找她聊了很多,比如保洁员的薪资问题,工作时长问题,她们都意识到,保洁员需要的可能不单单是休息室,还有很多劳动保障和薪酬待遇的问题。

书写了《我的母亲做保洁》的张小满也曾写过:保洁工作的关键问题是过劳和控制,很多保洁员从入职开始就没休过一天假。一个时刻保持干净的超级城市背后,是一群人的过劳。

王苏嘉理解也部分认同这种观点,「保洁员有没有休息室,可能有的阿姨她并不在乎,因为她忙到根本就没有时间休息。那她的工作量、工作时长是不是和她的薪资相匹配?学校里面其他人,包括物业也好、学生也好,对待他们的态度可能方方面面都构成了他们工作体验的一部分」。但在她看来,为保洁员争取一间休息室,和为这个群体争取更多的劳动保障和权益,并不相悖,而关注到休息室本身,也是看见保洁员群体的开始。

「我们并不能因为他有没有休息室这一点好像并不是问题的关键,或者单独关注它也不能改善什么,那我们就什么都不做。我也是做了一点以后慢慢发觉到,还有其他方面的问题。很多时候我们会这样,给自己找一个借口什么都不做。」王苏嘉说。

将调查报告公开发布后不久,王苏嘉就得到了一个好消息,一位学妹告诉她,清华大学建筑学院的茶水间中,保洁员们已经有了可以吃饭、稍作休息的空间。她也不知道这件事情是否和自己的发声有关,但看到这一点点的改善,会让她意识到,现状是有机会改变的,「我们做的事情总归是有一点意义的」。

王苏嘉和伙伴们为保洁员休息室制定的评判标准

不仅仅是「爱心暖屋」

见到江亦心和秦诗雨的那天,她们还带我去参观了华东政法大学为保洁员装修的休息室,空间宽敞明亮,里面有绿萝、微波炉、桌子椅子,还有空调,为了保护保洁员的隐私,落地玻璃还特意贴上一层磨砂保护膜。

但对于保洁员群体的看见和关注,这间休息室只是一个起点。

江亦心和秦诗雨都谈到,学校保洁员休息室目前存在一个很显著的问题,就是太少了。学校第一间保洁休息室落成后,许多保洁员依然在原来的位置休息,保洁员们散布在学校各个建筑,有些距离休息室比较远的保洁员不太会专门过来休息,因为平时打扫卫生已经很累了,走过去休息也比较麻烦。

我发现,无论是江亦心、秦诗雨还是王苏嘉,她们在谈论到保洁员时,常常会用的词语是「保洁阿姨」,「阿姨」,事实上,她们在日常接触中发现,绝大部分在校园内从事保洁工作的都是年长的女性,她们在休息时也更倾向待在一个隐私的小空间,而学校建的休息室是一个共享空间。江亦心很理解这种需求,「就像我们很累的时候想要私密空间一样,阿姨休息的时候想要自己刷刷手机,休息一下,还是想要一个单独的私密的空间」。

王苏嘉观察到的情况也一样——保洁员需要私密空间,「阿姨可能还会有一些个人的物品,她们也不想直接放在公共区域。」因为工作时间很长,她们有时候需要有一些小零食垫一垫肚子,所以休息室不要在有异味的地方,昏暗的地方,垃圾堆旁边,需要有自然通风和采光。

此外,还有一点很重要——关于这间休息室的主体性。

江亦心特意提到一件事情,学校保洁员休息室的名称是「爱心暖屋」。在这间休息室举办揭牌仪式那天,江亦心在现场就注意到了这个细节,当时她就觉得心里不是很舒服,「我觉得这不能算是爱心,而是劳动者基本的权利,直接叫保洁休息室可能会更好」。

但因为学校落实的速度很快,她也理解,很多长久形成的固有观念和语言习惯是需要认知过程的,因此,当时她并没有说什么,她只是始终忘不了休息室落成当天,一位保洁阿姨代表的发言,她一直在说,「感谢同学,感谢你们关注到了我们,看到你们这些学生就跟看到自己的孩子一样,你们都非常有礼貌,感谢你们,我们的环境变更好了,我们会更加努力地工作,更加用心地投入工作……」

那一瞬间,江亦心感觉到保洁员强烈的「不配得感」,「其实这就是TA们应得的,但却当成是我们给TA们的一个馈赠」。这更让她感觉到有些难受。

现在,江亦心和王苏嘉都已经离开了学校。王苏嘉依旧从事建筑设计相关的工作,是一个freelancer。因为做了关于保洁员的调研,她发现自己比之前更关心具体的人的处境,最近因为一个项目正在香港工作,她会很关心菲佣的生活空间,她发现,在寸土寸金的楼市背景下,香港的建筑还会预留一个菲佣的生活空间(有的还包含卫生间),由此激发了各种各样的设计,她从这些设计中阅读出,建筑是一种表达,表达出了设计者关注的点是什么——她还想到,之前那些由保洁员自己开发出来的休息空间,也能窥探到TA们在极有限的条件下如何探寻到自己最希望获得的部分。

关于保洁员休息室这件事的后续,王苏嘉很遗憾这次调研没有和保洁员们有深入的交流,毕竟TA们才是休息室的使用者,她很想知道,保洁员们理想中的休息室是怎么样的。她也很期待之后还有在校学生愿意接力做这方面的调研,看到更多后续的变化。

江亦心目前已经前往欧洲留学,她也依旧在关注「保洁员休息室」的话题,她说,希望自己下次回学校时,能看到更多的保洁员休息室,更重要的是,那些休息室的名字不仅仅是「爱心暖屋」。

图源视觉中国

点击图片购买《人物写作课》↓↓↓

亲爱的读者们,不星标《人物》公众号,不仅会收不到我们的最新推送,还会看不到我们精心挑选的封面大图!星标《人物》,不错过每一个精彩故事。希望我们像以前一样,日日相伴。