高合暴雷余波,员工讨薪的大半年

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:刻度 DeepLab

主题分类:劳动事件, 劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:汽车, 高合, 刻度, 公司, 运通

涉及行业:制造业, 机械/设备生产

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 上海市

相关议题:企业停业停产或倒闭, 工资报酬, 拖欠工资, 工人运动/行动

- 高合汽车停工停产大半年,员工们面临着工资打折和取消年终奖的现实,生活轨迹因此受到短暂偏离。

- 员工们在高合的倒台后,不得不面对职业理想的幻灭和为家庭负重前行的现实主义挑战。

- 高合员工在寻找新工作时遭遇年龄歧视,感受到了职场的内卷和竞争压力。

- 即便是成功找到新工作的前高合员工,也面临着被压低薪资和职业发展受限的困境。

- 高合汽车的倒台不仅影响了员工的经济状况,还对他们的职业生涯和心理状态造成了长远影响。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

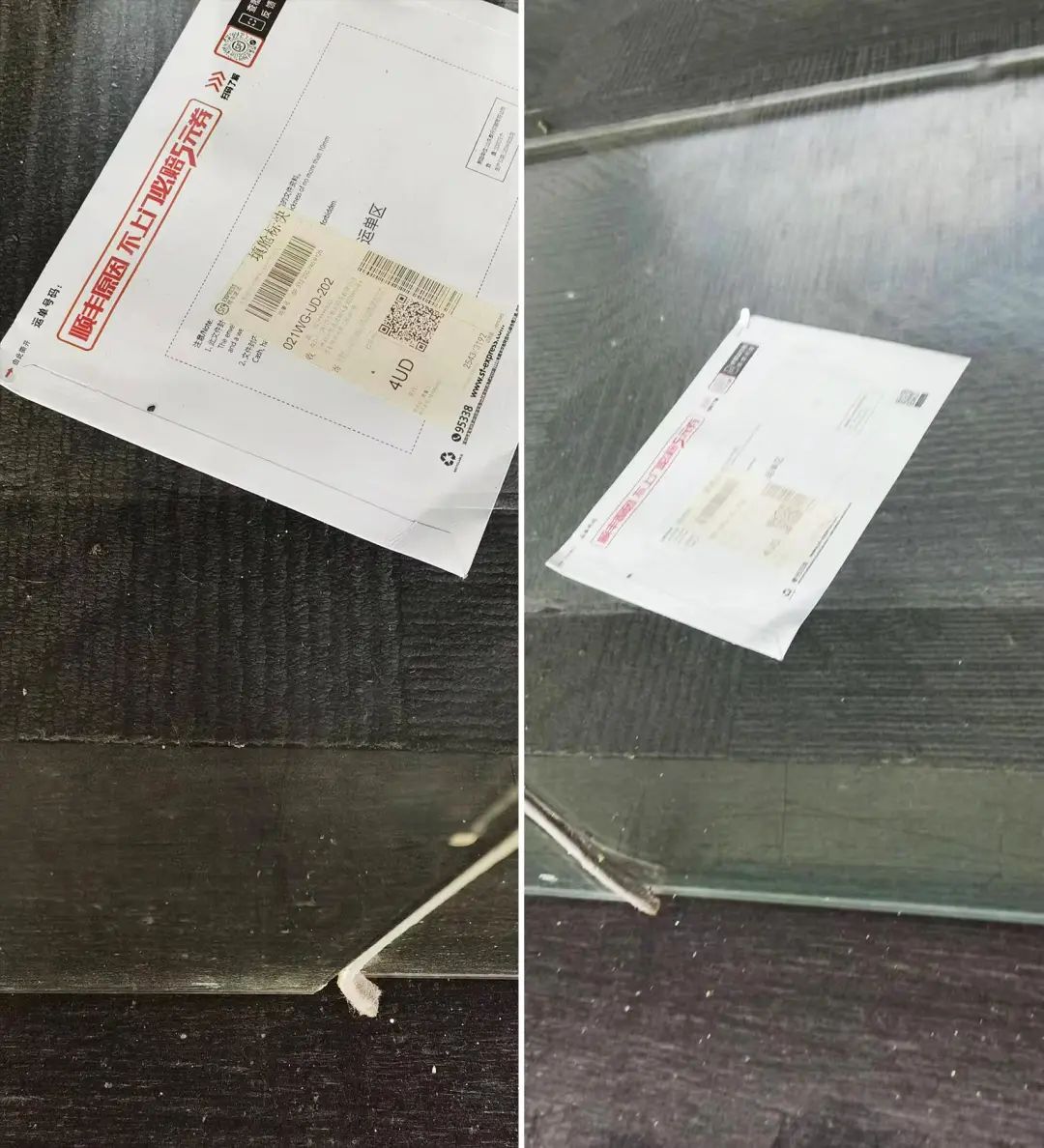

高合汽车停工停产大半年后,《刻度》来到高合汽车位于浦东金桥的交付中心,透过交付大厅紧锁着的玻璃门,看到了一封收件人为丁磊的邮件正静静躺在地上,上面蒙了一层薄薄的灰尘。

顺着交付大厅北面的楼道往上走,是高合员工从前的办公室。

西侧办公室门上的纸条,从去年11月的“营销新员工培训”,换成了如今的“二楼,向上走”;东侧办公室的桌上散置着一堆物料和文件。

交付大厅北边的空地上,停放着几辆高合的试验车,车门和车顶上满是灰尘、雨渍,一辆Hiphi Z的后雨刮器里还夹着零星的枯叶。

这灰头土脸的样子,与高合豪华的调性,倒是霄壤之别。

交付大厅往东是修车间。与《刻度》去年11月来时所不同的是,车间外已没有了保安,门口的隔离带也已被拆除,里头上工的师傅从之前的10个,减少到如今的1个。

万芳路华人运通总部大楼的“气色”略好些,即便停工了大半年,也仍是一派窗明几净之象,一楼的Manner咖啡虽已停业,一应器具码放地得倒是颇为整齐。

时间仿佛被困在了这栋大厦里。

有不少高合员工此前还期盼着,在不久的将来,消失的“人气”能重新回到这里。但理智又告诉他们,高合已是十死无生。

员工们的这半年

2017年,54岁的丁磊环顾四周,却始终无法找到他的“梦想之车”,于是他“决定亲手打造一辆”。

一家名叫华人运通的企业就此问世,目标是打造“新世界第一科技豪华品牌”。

但这个梦想的保质期只有6年左右,2024年2月18日,在一派开年复工的热闹氛围中,华人运通宣布停工停产。

乍一收到消息,员工们的心情是惊愕的。“过年前刚开了场大会,只说取消年终奖,工资打折,看样子还能挣扎段时间,这才过了几天,就到了要停工的地步了?”许多人不敢相信此前总对外宣称“一切正常”的公司,短短几天之内就坠入了深渊。

短暂的惊讶过后,愤怒和焦虑的情绪弥漫在员工群里。

“早说要停工,我就在老家多待一会了!”

“早就该提醒我们另谋出路了,现在找工作,工资不知道会被压成什么样。”

“刚过完节工作不好找啊,下个月房租房贷都不知道该去哪弄。”

王楚告诉《刻度》,那段时间他整夜睡不着觉,最焦虑的时候,两天加起来只睡了3个小时。

时间一天天过去,华人运通的热度渐渐平息,员工们各自奔向下一份工作,每个人的生活似乎正逐渐归于平静。

但平静的表象下是湍急的暗流,一家车企的倒台给员工带去的,绝不止是生活轨迹的短暂偏离。

2018年,在高合招兵买马的关键时期,刚从新加坡留学归来的王楚来到上海求职。那年他才24岁,偶然刷到了高合汽车的招聘启事,于是决定押宝这家由“汽车圈老人构建起的新势力”。

回首过往的5年,王楚心里有无限感慨,能宣之于口的却只有一句话:“我把整个职业生涯的青春献给了高合,幻想和公司一起成长,成为行业的领军人物,没想到最后却是以这种方式离开的。”

在外人看来,王楚或许算得上幸运:

早在去年年底,他就听到了公司将裁去ADAS部门的风声,墙倾楫摧,不得不早做准备。王楚赶忙联系了好几个在其他车企工作的朋友帮忙内推,总算在高合暴雷前,顺利找好了下家。

王楚所在的新公司和大多数车企一样,都选择在今年集中发力智驾。凭着自身丰富的基础建设经验,王楚在新公司“挣的钱比在高合多得多”。

可事实上,只有王楚自己知道,他始终没有找到一个与自己职业理想相匹配的平台。

高合的高层对智驾研发的态度是轻慢的,“一开始批给ADAS部门的人员预算只有180个名额,反复争取过后也不过增加到300个。就这300个人的工资,老板还心疼得不得了,几次想要裁去ADAS部门,用供应商的方案”。

至于高合当初的智驾能力具体处在什么水平?《刻度》从另一个同样在高合任职过的员工处了解到,“高合暴雷前,推送到Hiphi Y的apa版本泛化场景通过率已经做到了85%”。

而王楚所在的新公司,“ADAS研发还很不成熟”。当《刻度》问起王楚什么时候“能赶上高合”时,他两手一摊,表示:“不知道,看造化。”

像王楚这样的智驾研发工程师,“职业生涯并不长久”,“35岁之后,在大部分公司眼里,就是又老又贵还不能拼的人”。王楚也无不遗憾地表示:“属于我的最好的机会和时间都过去了。”

因而如今已成家立业、每个月背负着1万多房贷和车贷的王楚,在做职业规划时更倾向于将“稳定”作为核心目标,他“依旧不会尸位素餐”,但刚毕业时想“成为行业领军人物”的职业热情正逐渐冷却,理想对他来说,已成了一件相对奢侈的东西。

除了职业理想的幻灭,高合的倒台,还催生了许多为家庭负重前行的现实主义故事。

当《刻度》联系到秦天时,他已在就业市场奔波了大半年。

高合停工后,秦天先后面试了几家上海的车企和供应商,可惜都以失败告终,面试官对秦天最大的顾虑是:“42岁的人还能适应现在极度内卷的作战氛围吗”。

不得已,秦天只能将目光投向二三线城市。

今年6月,秦天成功找到了新工作,但他并不打算长久任职,只把这份工作当作骑驴找马的跳板。他向《刻度》解释:“我们夫妻都不是上海本地人,也还没拿到上海户口,两个女儿都想留在上海参加升学考试,所以我还是得努力回到上海。”

上个月,秦天终于如愿以偿,入职了一家上海的企业。入职当晚,秦天一家特意找了家餐厅聚餐,庆祝自己一家的生活初现曙光。岂料没过多久,就有同事提醒秦天:“我们公司的现金流也紧张得很,账目周期吃紧,说不定哪天就发不出工资了”。

于是,秦天又回到了四处投简历、四处碰壁的日子。

“哪哪都嫌我老了,现在是新能源车和年轻人的时代,大家总觉得我们这些‘老东西’不顶用了。”如今,时间成了秦天最宝贵的东西,一天没找到稳定的工作,就意味着年龄的紧箍咒,在秦天头上又紧了一圈。

而即使是已实现平稳过渡的“高家人”,高合的工作经历也会在某些时刻,成为他们难以言说的痛处。

李纳在高合暴雷后没几天就收到了一家车企的offer,相比很多至今没有着落的同事,李纳感到自己“算是运气好的”,但他与这家车企的初见并不美好。

当时面试结束后,李纳本想与面试官握手道别,面试官却避开了李纳伸出的手,转而拍着他的肩膀说了句:“高合来面试的人很多,就把期待值放低吧”。随后便转身离去。

面试官说这句话时的神情,李纳到今天都没有忘记,而李纳的委屈和愤怒也在入职5个月后的一个周五达到了顶峰。

那天周五下班后,李纳与一个相熟的同事结伴走向地铁站。在地铁里,同事小声告诉李纳,高合停工后,“部门老大明确说过,高合来的尽可能压薪,涨薪是绝无可能的”。李纳至今后悔没有早点嗅出高合的危机,以至哪怕明知道新单位是“欺负人,故意压薪”,却还是不得不接受。

当然,也不是所有高合员工都会经历压薪,“主要看岗位稀缺性”。

由于今年车企都把智驾作为竞争焦点,因而“ADAS部门出去的,即使很晚才找到工作的,也不怎么被压薪”。

比如郭天如今所在的车企,不仅不压薪,还给他微涨了一波。他的烦恼在于,来到新公司后,时不时会觉得“抬不起头来”。

很多时候,看着同事们为一个问题争得面红耳赤,还处在试用期的郭天也很想“插两句”,但话到嘴边,郭天总会选择咽下去。“生怕别人会说,你高合来的,就别再套用你那些失败的经验了。”

前段时间,郭天终于通过试用期,成了正式员工,“心里的归属感这才强了一点”。

但值得一提的是,尽管高合的经历给他们带来了各种各样的掣肘,可不少高合员工仍怀念着在高合的日子。

郭天对《刻度》提起,前两周,他和十几个以前高合的同事聚餐,酒过三巡,众人聊起各自的近况。最后,大家一致认同,“高合除了欠着员工的钱,其他很多地方都挺让人满意”。

持这种观点的高合员工不在少数。

那么一个在暴雷后也能让员工怀念的车企,是如何一步步走到了万劫不复?

何至于此?

与诸多失败的新势力一样,现金流断裂是高合暴毙的最直接原因,而这样的结果,在很大程度上是企业缺乏自我造血能力与融资能力、创始人资金管理不善导致的。

由于销量数据不透明,所以不同平台公布的高合汽车月销数据都有出入。

但零售数和上险数都显示,2023年高合销量约为7千多辆。很显然,高合根本没法靠卖车造血,要想保持资金流动,高合必须有源源不断的外部投资。

但高合创始人丁磊并不具备头部新势力创始人的融资能力。

高合汽车经营6年多以来,鲜少对外公开融资信息,公开可查的一笔融资只有2021年11月一笔来自于交通银行股份有限公司上海市分行的50亿元的战略投资,所以即使高合汽车内部,也很少有人说得清公司到底拿过多少融资。

和郭天一样,陈柯在高合汽车创立之初就来到这里工作。以他“对公司的了解”,他认为微博大V《黑夜之晴滚雪球》的报道最为可信:高合创立以来,累计融资只有200多亿,不如蔚来一年的亏损。

根据陈柯对《刻度》透露的:“里头最主要的融资来自青岛城投,还有一些央企。”

丁磊太过依赖国资,以至地方财政的一点“风声”与“鹤唳”对高合汽车而言都有可能是灭顶之灾。“青岛城投就因为22年对核酸厂、方舱医院的投资打了水漂,导致最后答应的投资毁约了。”

也有少数几个民营资本看好高合汽车,比如字节战投部就曾在2020年拜访华人运通,彼时华人运通已现窘迫之态,可丁磊却出于股权被稀释的顾虑,拒绝了这笔融资。

更叫陈柯看不惯的是,华人运通“融到的钱不多,浪费的钱却不少”。陈柯对公司“不知柴米贵”的作风很是不满,他给《刻度》举了两个例子。

“高合光电池项目就有7个。我们只有三台车,产量也不大,要7个电池供应商实在太奢侈了。”

“还有ADAS摄像头的定点。我们沟通了三五家供应商,其中一家被技术评分判为不合格,可最后偏偏定点了不合格的那家,以至后期感知开发,因为摄像头问题浪费了很多资源。”

还有些花销在陈柯看来也是莫名其妙:“ivo部门有个给某智舱Tier1的项目,花了5000万,最后也不知道交付了什么,钱还给别人了。”

陈柯很笃定,这些烧钱的操作背后,肯定有一些高层内幕,但他紧接着又说:“公司走到今天,贫血固然是直接原因,可根本的问题还是出在产品策略和产品节奏上。”

从高合交付的三款车型来看,丁磊对市场的把握明显不是那么精准。

传统车企出身的丁磊造车,重产品的机械性能,轻智能化体验。

“很多车企盯着我们的底盘部挖人”,陈柯的这句话证明,高合汽车的底盘调教确有可取之处,但在新能源时代以汽车的传统素质为卖点,多少有些不合时宜。

与丁磊相对的,陈柯很佩服李想对产品卖点的设计,他理想汽车的评价是:“企业没什么技术性突破,但产品点真的很能打。”

产品策略之外,拖沓的产品节奏是高合的另一个致命伤。

高合当然可以效仿特斯拉,先推出高端旗舰车型,但树立了高端的品牌调性后,更重要的是上量,而高合的上量车型Hiphi Y去年4月才在上海车展亮相,去年8月才正式开启交付。

产品节奏滞缓导致高合的走量车型一上市,就不得不与一堆30万价位的竞品厮杀,最终Hiphi Y惜败,代号AN1的入门级车型还没来及问世,公司已先弹尽粮绝。

对国资的过度依赖、有悖于市场风向的产品策略、拖拉的产品节奏,所有的一切都指向了创始人丁磊自身的局限。

“行业老人要想创业成功只会更难,因为对手不光有友商,还有自己。人,谁不喜欢待在舒适区?谁能完全抛开过去的包袱?”

刚入行时,陈柯也曾拜倒在丁磊的光辉履历之下,但“在高合工作的时间越长,越咂摸出不对劲,创业公司还在玩国企那一套”。

陈柯用“好学生”三个字总结丁磊的管理风格,意思是“雨露均沾”,“什么都想要,什么都想做好”,结果“什么都没做好”。

事实上,丁磊对企业过于强烈的掌控欲,从他拒绝字节的战略投资这一决策中也能看出。

与企业长官意志浓厚相伴随的,往往就是过长的决策流程、冗余的组织架构。

组织架构具体冗余到什么地步呢?用陈柯的话来说,“excom的成员像批发的一样,总监也像批发的一样”。

这样的组织架构势必不能奢谈效率。

去了一家新势力的前高合工程师周阳表示,“刚到新公司时,很不适应这儿的工作节奏,差点被辞退。”虽然最终他成功通过了试用期,但私底下,他经常和朋友抱怨,“在这儿快被卷成狗,效率太高,新公司一天做的东西够我们原来做一周”。

回忆起在高合的经历,周阳半认真半玩笑地对《刻度》说:“老丁还是太爱大家了”。

诚然,“卷”未必等于高效,所有打工人也都厌恶“卷”,但似乎很难想象,在市场竞争如此激烈的背景下,有哪家高效的车企能杜绝“卷”。

创始人的出身所带来的红利早已被时代清零,高合的倒下不过是对古希腊命运悲剧的演绎,透露着几分“命该如此”的悲凉。

而它身后,数千个被拖欠工资的员工还在翘首盼望公司被收购的新闻。

高合停工以来,先后与华为、长安、iAuto等多家企业传出过“绯闻”,每当有“收购”“重组”“投资”之类的风声传出,高合的员工群里总会兴起一阵波澜。

可无一例外地,他们的幻想总会随着时间的流逝幻灭,徒留几千人无声哀悼自己本应得却未得的工资,和埋葬在高合的青春。

(文中采访对象皆为化名)

END

作者丨樊舒琪

编辑丨吴雨晨